こちらではR&B風のおしゃれな雰囲気を持つコード進行と、それらがどのような構成によって成り立っているか、という点について詳しく解説しています。

※記事最後では動画による実演も行っています。

目次

おしゃれな雰囲気を持つR&B風コード進行

今回取り上げるコード進行は以下のとおりです。(キー=Cメジャー)

HipHopやその他クラブ系のトラックなどにも活用できそうです。

シンプルなコード進行を変形させることでR&B風コード進行になる

R&Bやジャズなどに活用されるおしゃれな雰囲気を持った(=複雑な)コード進行も、そのほとんどはシンプルな構成を元としています。

ここからはそれらがどのような過程を経て複雑なコード進行になっていくのか、という観点から解説を進めます。

基本形:スリーコード

まず、コード進行の最も基本的な形としてスリーコードによる構成を思い浮かべることができるはずです。

以下は、スリーコードのみを使ったコード進行の例です。

▼関連ページ

ダイアトニックコードとスリーコード(概要や成り立ち、コードの役割などについて)

ダイアトニックコードとスリーコード(概要や成り立ち、コードの役割などについて)

変形(1):代理コードによるコードの置き換え

次に、上記コードの中にある「F(IV)」を、ダイアトニックコード内の「Dm(IIm)」に置き換えることができます。

↓

▼関連ページ

代理コードについて マイナーコードをスリーコードのかわりに活用する

代理コードについて マイナーコードをスリーコードのかわりに活用する

変形(2):セカンダリードミナントコードの挿入

次に、上記コード進行中にある「Dm」に対して、そのセカンダリードミナントコードである「A7(VI7)」を挿入することができます。

↓

C→A7→Dm→G[I→VI7→IIm→V]

ダイアトニックコードのみの構成の中にそれ以外のコード(A7)=ノンダイアトニックコードが加わることで、サウンドはより個性的になります。

▼関連ページ

セカンダリードミナントコード 成り立ちとその表記などをわかりやすく解説します

セカンダリードミナントコード 成り立ちとその表記などをわかりやすく解説します

変形(3):「A7」以外のセブンスコード化

次に、上記コード進行のうち「A7」以外の三つのコードをセブンスコードにすることができます。

ダイアトニックコード内に収まる形で7度の音(セブンス)を付け加えるため、「C」には「M7」が、「Dm」と「G」には「7」が付加されます。

↓

▼関連ページ

セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について

セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について

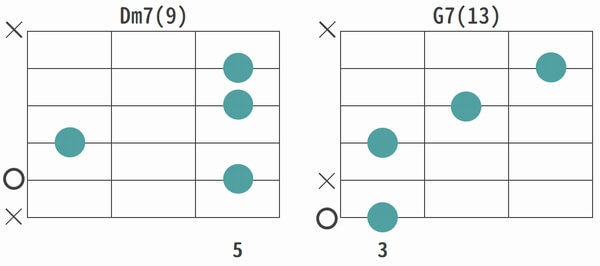

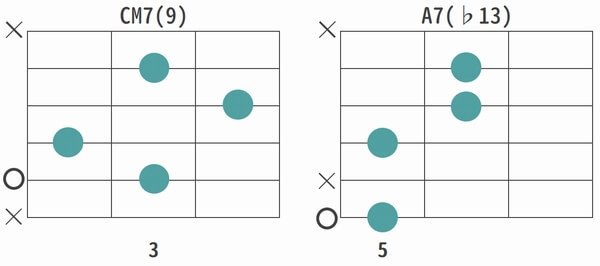

変形(4):テンションの付加

次に、上記の構成に対してさらにテンションを付加することができます。

ここでは、

- 「CM7」と「Dm7」にナインス(9)

- 「A7」と「G7」にサーティーンス(13)

をそれぞれ付加します。

[IM7→VI7→IIm7→V7]

↓

[IM7(9)→VI7(♭13)→IIm7(9)→V7(13)]

▼関連ページ

テンションコード 概要とコード表記、コード進行例などの解説

テンションコード 概要とコード表記、コード進行例などの解説

変形(5):Dm7(9)からコード進行を始める

次に、上記コード進行の中間部分にある「Dm7(9)」をコード進行のスタート位置として、全体の構成を組み替えます。

具体的には、以下のような構成となります。

[IM7(9)→VI7(♭13)→IIm7(9)→V7(13)]

↓

[IIm7(9)→V7(13)→IM7(9)→VI7(♭13)]

ここまでの手順によって、以下のとおりスリーコードのみのシンプルな構成をR&B風のおしゃれなコード進行に変形させることができました。

- 元:C→F→G

- 変形後:Dm7(9)→G7(13)→CM7(9)→A7(♭13)

番外編:リズムをR&B風のリズムにして演奏する

コード進行そのものの構成に加えて、

「どのようなリズムによってそれらを表現するか」

という点もそのコード進行が与える印象を大きく左右します。

具多的には、単純な8ビートのリズムよりも、R&Bで多用される16ビートのリズムを用いてコードを表現する方が好ましく、またテンポもそれに見合ったもの(ややゆっくりなテンポ)にする方がより効果的です。

動画で解説

「文章ではよくわからない」という方のために、以下の動画でもR&B風コード進行ができるまでについて実演を交え解説しています。

音楽理論の学習について

以下のページでは「音楽理論学習の見取り図」のようなものをご紹介しています。

理論的に筋道を立てながらコード進行をアレンジしていけるようになりたい方は、是非そちらも参考にしてみて下さい。

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

まとめ

以下は、解説のまとめです。

- 元になるコードはスリーコード

- ダイアトニックコード内でコードを代理する

- セカンダリードミナントコード等のノンダイアトニックコードを活用する

- コードにセブンスやテンションを加えたりして、響きを華やかにする

- コード進行の構成そのものを見直して、個性的な構成や展開となるように検討する

- 効果的なリズムを使って演奏する

コード進行に関する理論的な知識が身についていると、目的とする曲調に合わせて単純な構成をより複雑なものへと変形していくことができるようになります。

まずは初歩的な練習を通して、このような感覚を養ってみてください。

補足

以下のページでもコード進行をリッチなものにする方法について解説しています。

複雑なコード進行(難しいコード進行)を作るためのアイディア|シンプルなコード進行を発展させる

複雑なコード進行(難しいコード進行)を作るためのアイディア|シンプルなコード進行を発展させる

著者:

著者: