こちらでは「転調」に関する知識として、

- 「転調」とは何か?

- 転調の基礎知識となる「調の種類」

などについて解説していきます。

あわせて、記事の最後では動画による解説も行います。

※転調の種類や、その具体的な実施方法、転調の実例などについては以下のページをご参照ください。

転調|その2 – 転調の種類(一時的な転調と本格的な転調について)

転調|その2 – 転調の種類(一時的な転調と本格的な転調について)

転調|その3 – 転調の方法(ピボットコードやドミナントモーションの活用)

転調|その3 – 転調の方法(ピボットコードやドミナントモーションの活用)

【作曲】転調パターンのまとめ ポップス・ロックでよくある転調のアイディアについて

【作曲】転調パターンのまとめ ポップス・ロックでよくある転調のアイディアについて

「同主調転調」の解説(同じ中心音を持つマイナーorメジャーへの転調)

「同主調転調」の解説(同じ中心音を持つマイナーorメジャーへの転調)

「短3度転調」の詳細と実例について(同主調平行調または平行調同主調への転調)

「短3度転調」の詳細と実例について(同主調平行調または平行調同主調への転調)

「半音転調」「全音転調」の考察(使われる音を大きく変える転調、曲終盤において雰囲気を変える手法)

「半音転調」「全音転調」の考察(使われる音を大きく変える転調、曲終盤において雰囲気を変える手法)

「転調」の概要

「転調」とは「『調』を『転換』させること」を意味する音楽用語です。

曲は、一般的に「調(キー)」という概念に沿って「ひとつの中心音」と、それをもとにした「まとまりを感じさせる音のグループ」を主に活用して作られます。

▼関連ページ  キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉

キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉

そのうえで、通常の楽曲では1曲を通してひとつの調だけが扱われるところ、それを例えば

「Cメジャーキー」→「Gメジャーキー」

のように曲中で切り替えるのが転調の手法です。

これをより正確に捉えるためには、まず「調」について理解する必要があります。

「調(キー)」について

既に述べた通り、一般的なポップス・ロック等の楽曲は「調(キー)」という概念により、曲中で主に扱う音を定めたうえで作られます。

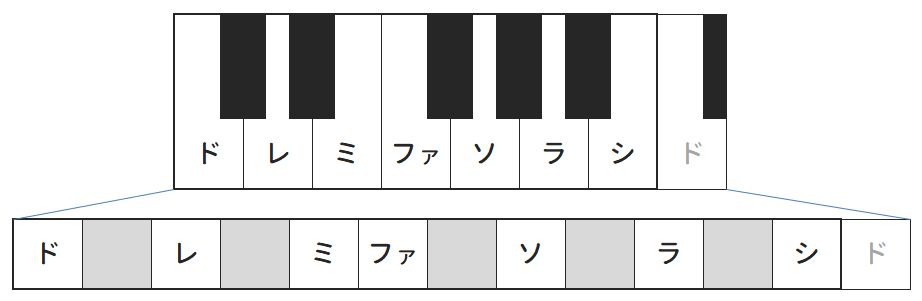

ピアノの鍵盤を見るとわかる通り、そもそも音楽で扱われる音には

「白鍵=7個」+「黒鍵=5個」=計12個

しか存在しておらず、これらの音は実際のところ以下図のように等間隔で並んでおり、それぞれが等しい価値を持っています。

この全12音は単なる音の羅列でしかないため、それぞれを無計画に扱うと音楽はぐちゃぐちゃなものに感じられてしまいます。

「全12音を無計画に扱うこと」は「ピアノの鍵盤をめちゃくちゃに弾くこと」に似ています。

そのため、ほとんどの音楽では全12音のうちから特にまとまりを感じる7音を選び、それらを主体として曲が組み立てられます。

この

「まとまりを感じる7音」をどう選ぶか

が、ここで取り上げている「調(キー)」を意味するものです。

まとまり=ドレミファソラシ

多くの人は

「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」

という音階からまとまりのある雰囲気を連想できるはずですが、「調」の概念に流用される「まとまりを感じる7音」もこれと同じです。

以下は、「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の音階を、既にご紹介した「等間隔の図」に当てはめたものです。

この図を見ると、「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」が全12音のうちから特定の規則に沿って選ばれた7音だということがわかります。

「ド」という音を起点として、時として1音を挟んだり、挟まなかったりして、等間隔で並ぶ12音のうちから特定の7音が順番に選ばれている、ということです。

つまり、「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」から感じられるまとまった雰囲気はこの「音の並び方(12音からの選び方)」に理由があるのです。

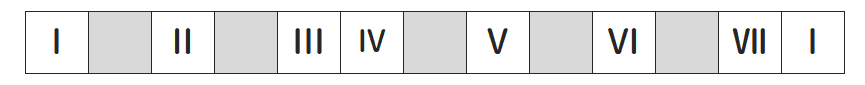

以下は、上記図から音名を無くし、起点(ド)を「I」としてそれぞれの音の配置を「I(1)~VII(7)」の音の順番(度数)によって表した図です。

このような音の配置(選び方)は「メジャースケール」と呼ばれます。

▼関連ページ  メジャースケールの内容とその覚え方、割り出し方、なぜ必要なのか?について

メジャースケールの内容とその覚え方、割り出し方、なぜ必要なのか?について

いろいろな音を起点とするメジャースケール

既に述べた通り、メジャースケールから感じられる「まとまった雰囲気」は音の並び方に理由があります。

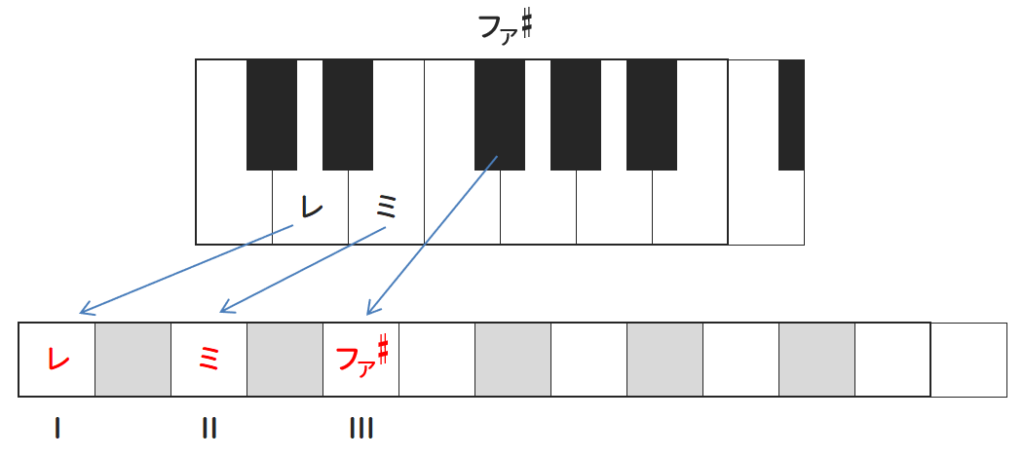

そのため、それを型として音を当てはめていくようにすれば、上記「ド」ではないいろいろな音を起点としてもメジャースケールを作ることができます。

「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」は「ド(C)」という音を起点としたメジャースケールであるため、厳密には「Cメジャースケール」と呼ばれるものです。

以下はその例として、「レ」を起点としたメジャースケール(Dメジャースケール)を作っている図です。

この図において「ファ#」が選ばれているように、あくまで優先されるのはメジャースケールという「まとまりを感じさせる音の並び方」であるため、起点が「ド」以外になると何らかの音に「#」「♭」が付くことになります。

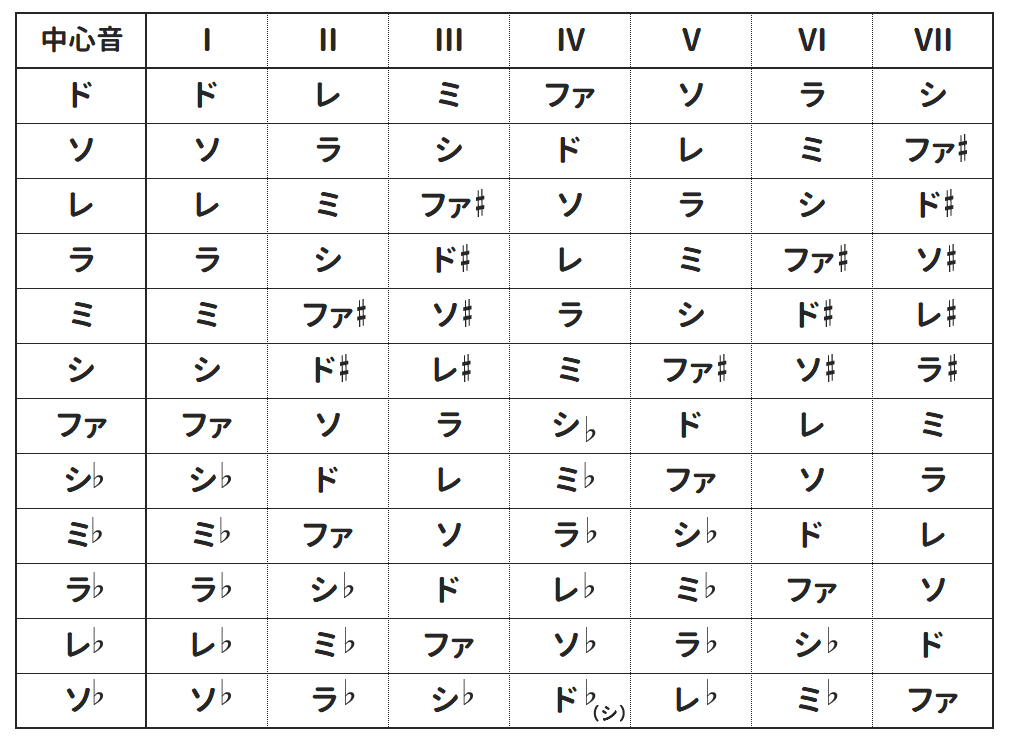

以下は、上記と同じ要領ですべての音を起点(中心音)としてメジャースケールを作り一覧にした表です。

この表を見ると、「ド」以外を起点とするメジャースケールすべてにおいて何らかの音に「#」「♭」が付いているとわかります。

メジャースケールを使う曲がメジャーキーの曲

このページの冒頭で、

楽曲は一般的に「ひとつの中心音」と、それをもとにした「まとまりを感じさせる音のグループ」を主に活用して作られる

と述べた通り、ここでの

「ひとつの中心音」と、それをもとにした「まとまりを感じさせる音のグループ」

が上記で述べた「メジャースケール」にあたります。

つまり、「メジャースケール(長音階)」を活用するのが「メジャーキー(長調)」の楽曲であり、ここから例えば

- Cメジャースケールの音を使う音楽・・・Cメジャーキーの音楽

- Gメジャースケールの音を使う音楽・・・Gメジャーキーの音楽

という定義が成立します。

転調とは「音使いを変えること」

このページのテーマである「転調」に話を戻すと、既に述べた通り「転調」とは「調を転換させる(変える)こと」であり、それは例えば曲中においてその曲のキーを

「Cメジャーキー」→「Gメジャーキー」

のように切り替えることなどを意味しますが、これをより具体的に言い表すと

「Cメジャースケールによって成り立つ音楽」を「Gメジャースケールによって成り立つ音楽」に変えること

だと解釈することができます。

つまり、これは

- 「C(ド)」という中心音

- 上記を中心とした「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」という音使い

を

- 「G(ソ)」という中心音

- 上記を中心とした「ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ#」という音使い

に変えることを意味します。

マイナーキー(短調)について

ここまで「メジャーキー(長調)」を前提として解説を進めてきましたが、調(キー)にはこれ以外にも「マイナーキー(短調)」が存在しています。

メジャーキーと同じように、マイナーキーにもそのもとになる「マイナースケール(短音階)」が存在し、ここから

マイナースケールを使う音楽=マイナーキーの音楽

という定義が成立します。

▼関連ページ  マイナースケールの解説 ハーモニックマイナー・メロディックマイナーを含む三種について

マイナースケールの解説 ハーモニックマイナー・メロディックマイナーを含む三種について

また同じくマイナースケールも中心音によって12種類に細分化されるため、ここから

調の種類=「メジャーキー(長調)=12種類」+「マイナーキー(短調)=12種類」=24種類

が存在することになります。

メジャー⇔マイナーもある

転調という言葉は単に「調を変えること」を意味する場合が多いため、上記で例として挙げた

「Cメジャーキー」→「Gメジャーキー」

以外にも、例えば

「Cメジャーキー」→「Dマイナーキー」

のように「メジャー/マイナー」を切り替えるようなやり方も転調だと解釈できます。

このような転調は、そもそも「メジャースケール」「マイナースケール」という音使いの構造そのものが変わることから「モーダルインターチェンジ」などとも呼ばれることがあります。

▼関連ページ  モーダルインターチェンジの解説 モーダルインターチェンジとは何か?その使用方法や効果など

モーダルインターチェンジの解説 モーダルインターチェンジとは何か?その使用方法や効果など

ここまでをまとめると、転調とは「音使いを変えること」だといえます。

転調が実施されることによってそこまでの曲展開とは違った雰囲気が感じられるようになるのは、このような理由からです。

「転調とは何か?」と考える時には、まず大まかに

「その曲に使われている『中心音とそれに紐づく音の種類』を変えること」

と解釈して下さい。

「調」と、その代表的な種類

ここからは転調を実施する際の実用的な知識として、調の種類を関係性の深いものに絞り整理します。

1. 主調

まず曲が持っている「調」を「主調(しゅちょう)」と呼びます。

例えば「キー=Cメジャー」という前提がある場合、すなわち主調は「Cメジャー」であり、それ以外の各調はこれを軸として割り出していきます。

※こちらでは、わかりやすく「主調=Cメジャー」として話を進めていきます。

2. 属調と下属調

この例における主調「Cメジャー」で使用される「Cメジャースケール」

「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」

の五番目の音は「ソ(G)」です。

この音を中心音としたメジャースケール(Gメジャースケール)が使用されるキー(Gメジャー)を「属調(ぞくちょう)」と呼びます。

また四番目の音「ファ(F)」を中心音としたメジャースケール(Fメジャースケール)が使用されるキー(Fメジャー)を「下属調(かぞくちょう)」と呼びます。

これら「属調」「下属調」は、「主調」と最も馴染み深い調であるとされており、これはコードの基本が

スリーコード=「C、F、G(I、IV、V)」

になるのと同じ、と覚えると理解しやすいはずです。

▼関連ページ  ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

3. 平行調

「Cメジャースケール」を六番目の音「ラ」から並び替えると

「ラ、シ、ド、レ、ミ、ファ、ソ」

となりますが、これは既にご紹介した「マイナースケール」のひとつである「Aマイナースケール」にあたるものです。

このスケールを活用するキー(Aマイナーキー)を「平行調(へいこうちょう)」と呼びます。

4. 同主調

「主調=Cメジャー」と同じく「ド」を中心音とした「マイナースケール」を使用する「Cマイナー」というキーが存在します。

そのキーを「同主調(どうしゅちょう)」と呼びます。

▼関連ページ  「同主調転調」の解説(同じ中心音を持つマイナーorメジャーへの転調)

「同主調転調」の解説(同じ中心音を持つマイナーorメジャーへの転調)

5. 他

上記において、「Cメジャースケール」を六番目の音から並べて「Aマイナースケール」を導いたように、

「メジャースケール六番目の音から並べる」

という概念を

- 属調=この例における「キー=Gメジャー」

- 下属調=この例における「キー=Fメジャー」

にも流用すると、それぞれから

- 「Gメジャー」=「Eマイナー」

- 「Fメジャー」=「Dマイナー」

というマイナーキーを導くことができます。

これらは「属調」「下属調」それぞれにおける「平行調」であることから

- 「Eマイナー=属調平行調(ぞくちょうへいこうちょう)」

- 「Dマイナー=下属調平行調(かぞくちょうへいこうちょう)」

と呼びます。

調の種類(まとめ)

各調の呼び名を改めて整理すると下記のようになります。

- 属調「Gメジャー」

- 下属調「Fメジャー」

- 平行調「Aマイナー」

- 同主調「Cマイナー」

- 属調平行調「Eマイナー」

- 下属調平行調「Dマイナー」

これらの調において主に扱われる音の種類は、主調(この例におけるCメジャーキー)とほぼ同じ(Aマイナーキーは中心音が違うだけで音の種類は全く同じ)であり、それぞれが馴染み深い調として解釈できます。

これらは「関係調(かんけいちょう)」(または近親調[きんしんちょう])と呼ばれます。

例えば、ページ冒頭で述べた

「Cメジャー」→「Gメジャー」

への転調は関係調への転調、として整理できますが、このような転調は音使いが大きく変わらないためリスナーに違和感無く受け入れられるものとされています。

その反面で、音の変化が少ない分、関係調への転調はインパクトが小さめとなります。

またこの反対に、調が関係調から離れるほどにもとある調と比べて使われる音の種類が変わるため、その調への転調は大きな意外性を生みます(それと同時に、音使いが変わる分扱いづらいものにもなります)。

動画で解説

「文章ではよくわからない!」という方のために、以下の動画でも調とその種類について解説しています。

まとめ

以下はここまでのまとめです。

- 「転調」とは「調の転換」のことで、それはすなわち「『中心音』と『音のグループ』を変えること」を意味する

- 「主調」に馴染み深い調を「関係調」と呼ぶ

- 関係調への転調は音の変化が少ない、それ以外の調への転調は音の変化が大きい

ポップス・ロックにおいて「属調」「下属調」のような言葉が使われる局面は少ないですが、転調を実施するにあたり主調に対してどんな調がそれにあたるのか、という点をしっかりと理解しておくことが大切です。

以下の記事では、転調の種類について解説しています。  転調|その2 – 転調の種類(一時的な転調と本格的な転調について)

転調|その2 – 転調の種類(一時的な転調と本格的な転調について)

音楽理論について詳しく知る

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

著者:

著者: