ポップス・ロック系の作曲に欠かせない「コード進行」ですが、慣れない人にとってはそれをどう組み立てればいいかが案外わからないものです。

そんな背景もあり、以前にこのような投稿をしました。

(コード進行に強くなる)

おすすめの音楽理論勉強順1. メジャースケール

↓

2. キー

↓

3. ダイアトニックコード

↓

4. コードの機能

↓

5. スリーコード

↓

6. 代理コード

↓

7. 各種ノンダイアトニック— うちやま|作曲の先生 (@sakkyoku_info) July 16, 2022

1. メジャースケール

↓

2. キー

↓

3. ダイアトニックコード

↓

4. コードの機能

↓

5. スリーコード

↓

6. 代理コード

↓

7. 各種ノンダイアトニック

筋道を立ててコード進行を作るためには、音楽理論の知識を身につけることが欠かせません。

さらには、幅広い事柄が扱われる音楽理論の中でも、主に上記の内容に沿ってそれらを学習することで無駄なく、かつ効果的に理解を深めていくことができます。

こちらのページでは、その内容についてより詳しく解説していきます。

コード進行を作れるようになるための音楽理論

ここで、改めて上記でも述べていた「コード進行を作れるようになるための音楽理論」について以下に整理します。

- メジャースケール

- キー

- ダイアトニックコード

- コードの機能

- スリーコード

- 代理コード

- 各種ノンダイアトニック

これらが上から順番に並んでいるように、後に置かれているものはその前にある概念を土台とすることで初めて理解できます。

これは、例えば「ダイアトニックコード」の概念はその前にある「メジャースケール」「キー」の概念を知らないと理解できない、ということです。

そのため「順序に沿って理解を深める」という点が、思いのほか大切です。

これ以降では、上記に沿ってそれぞれを簡単に解説していきます。

※各項目では、詳細の解説ページを閲覧できるようにしているため、それらを確認することでよりきちんと知識を把握することができるはずです。

1. メジャースケール

まず、コード進行を含む音楽のすべてを作るうえで土台となるのがこの「メジャースケール」の概念です。

メジャースケールとは、簡単にいえば「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の並び方を意味する言葉で、それが音からまとまりを感じさせます。

そもそも音には12種類しかない

ピアノの鍵盤を見るとわかるとおり、そもそも音には「白鍵7個」と「黒鍵5個」の計12種類しか存在していません。

そのうえで、音楽を作るうえでこれらをただやみくもに使うことはなく、ほとんどの場合「スケール」という概念に沿って「まとまりを感じさせる数個の音」が主に使われます。

▼関連ページ  スケールとはなにか? 音楽を作るための「音の並び方」について

スケールとはなにか? 音楽を作るための「音の並び方」について

ここで取り上げている「メジャースケール」もその一種で、数あるスケールの中でも特に重要なものとして扱われています。

メジャースケールの詳細については、以下のページをご参照ください。

メジャースケールの内容とその覚え方、割り出し方、なぜ必要なのか?について

メジャースケールの内容とその覚え方、割り出し方、なぜ必要なのか?について

- 音には12種類しかない

- 12種類の音のうち、「メジャースケール」の概念に沿ってまとまりを感じさせる数個の音が主に使われ、音楽は作られる

2. キー

二つ目として挙げたこの「キー」という言葉はカラオケなどでも馴染み深いものですが、実は上記の「メジャースケール(またはマイナースケール)」がその元となっています。

メジャースケールは「枠組み」

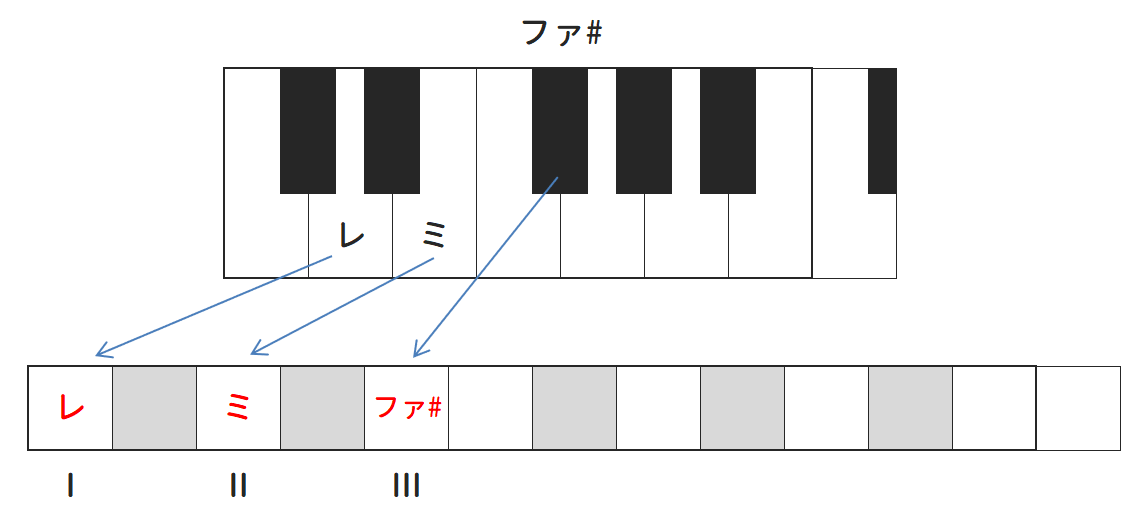

上記で

メジャースケールとは「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の並び方のこと

と述べていましたが、ここでポイントとなるのが、スケールがあくまで「並び方」を指す、という点です。

つまり、メジャースケールは単なる枠組みでしかなく、いろいろな音を起点(中心音)としてそれを組み立てることができます。

具体的にいえば、例えばそれを「ド」から始めたもの(Cメジャースケール)が

ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ

であり、それを「レ」から始めれば

レ・ミ・ファ#・ソ・ラ・シ・ド#

となります。(Dメジャースケール)

上記図の通り、あくまでも「メジャースケール(=音の並び方/選び方)」という枠組みが優先されるため、どんな音を中心音にするかによってメジャースケールに含まれる音の種類は微妙に変わります。

上記の例にある「Dメジャースケール」が、

「レ」から始めた「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の雰囲気を持つ音のグループ

だと解釈すれば、理解しやすいはずです。

「キー」=「どんな音を中心音にするか」

この

「どんな音を起点とするか」=「どんな音のグループを音楽に活用するか」

を意味するのが、こちらで取り上げている「キー」の概念です。

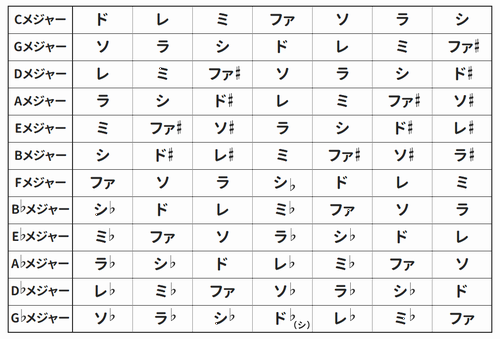

以下の表は、各キーごとの音を一覧にした表です。

これを踏まえると、コード進行を含む音楽全体を作るにあたって「キーを把握すること」は必須で、あらゆるメロディやハーモニーはそれらを土台として組み立てていくものだということが理解できます。

- キーとは「どんな音のグループを音楽に活用するか」

- キーを定め、そこに含まれる音を主に活用して作曲や演奏などが行われる

▼関連ページ  キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉

キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉

3. ダイアトニックコード

ここで、いよいよこのページのテーマである「コード」に話が移ります。

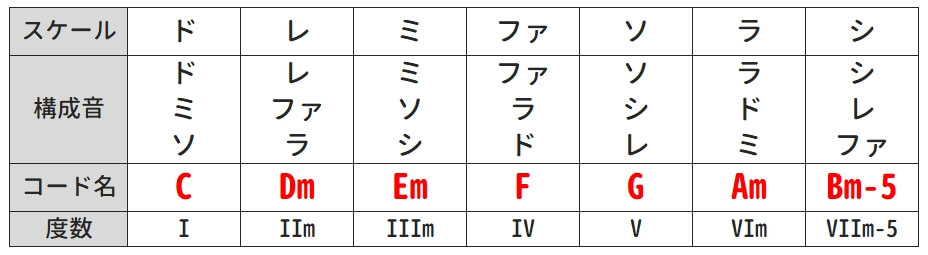

こちらで挙げている「(メジャー)ダイアトニックコード」とは、上記で述べた「メジャースケール」「キー」の概念をコードに置き換えたものです。

メジャースケールによって作られる「メジャーダイアトニックコード」

メジャーダイアトニックコードは、メジャースケールにある音のみを使って作られます。

以下にその例として「Cメジャースケール」をコードに置き換えた「Cメジャーダイアトニックコード」の一覧を示します。

上記表をみるとわかるとおり、メジャースケールにある7個の音それぞれを土台として、そこからスケール内に沿って一個飛ばしで音を重ねることでコードが作られます。

上記例でいえば、

- ド・ミ・ソ(C)

- レ・ファ・ラ(Dm)

- ミ・ソ・シ(Em)

という具合です。

もちろんこれは、「キー=Cメジャー(Cメジャースケールを使う音楽)」の場合であり、例えばこれが前述した「キー=Dメジャー(Dメジャースケールを使う音楽)」になれば、そもそもの土台が

レ・ミ・ファ#・ソ・ラ・シ・ド#

に変わるため、それぞれのコードも

- レ・ファ#・ラ(D)

- ミ・ソ・シ(Em)

- ファ#・ラ・ド#(F#m)

のように変わります。

つまり、メジャーダイアトニックコード自体がメジャースケールをそのままコードに置き換えたものであるため、キーが変わることで必然的にそこに含まれるコードのメンバーも変わる、ということです。

各キーのダイアトニックコード

以下は、各キーのダイアトニックコードを一覧にした表です。

それぞれのキーにおける各コードは、例えば

- 【キー=Cメジャー】C,Dm,Em,F,G,Am,Bm-5

- 【キー=Aメジャー】A,Bm,C#m,D,E,F#m,G#m-5

のように大文字にアルファベットと「#」「♭」などを主体として表記されていますが、それらはここまでに述べている「キーの音=そのキーのメジャースケールの音」を指しています。

上記の例でいえば、

- 【キー=Cメジャー】C,D,E,F,G,A,B=ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ

- 【キー=Aメジャー】A,B,C#,D,E,F#,G#=ラ・シ・ド#・レ・ミ・ファ#・ソ#

という形です。

また、ダイアトニックコード内にあるそれぞれのコードがメジャーコードになったりマイナーコードになったりするのは、その土台である「メジャースケール」がそもそも不均等な並び方をしているからです。

スケールに沿って「ド・ミ・ソ」「レ・ファ・ラ」…のように順番に1音飛ばしで音を重ねただけでも、各コードの構成音の構造には違いが生まれます。

▼関連ページ  ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

- メジャーダイアトニックコードは、メジャースケールをコードに置き換えたもの

- メジャースケール中の7音それぞれを土台として音を積み重ね、7個のコードが作られる

- メジャースケールが不均等な構造を持っているため、そこから作られるコードにも微妙に違いが生まれる

4. コードの機能

ダイアトニックコードの成り立ちがわかったところで、コード進行を作るうえで次に理解すべきは「コードの機能」です。

コードそれぞれに役割がある

上記でもご紹介したように、ダイアトニックコードはメジャースケール(7音)を土台とするものであるため、結果として計7個のコードがそこに含まれます。

そのうえで、それぞれのコードは異なった響きを持っており、それがここで述べている「機能(役割)」につながります。

具体的には、ダイアトニックコードのうち

- 一番目のコード(I)=響きが安定している(トニック,T)

- 五番目のコード(V)=響きが不安定(ドミナント,D)

- 四番目のコード(IV)=響きが少し不安定(サブドミナント,SD)

という特徴があり、これを例として「Cメジャーダイアトニックコード」で表すと

- C=安定(I)

- G=不安定(V)

- F=少し不安定(IV)

となります。

また、「Dメジャーダイアトニックコード」では

- D=安定(I)

- A=不安定(V)

- G=少し不安定(IV)

です。

機能をつなぎ合わせることでコード進行のストーリーが生まれる

こちらのページでテーマとしている「コード進行」は、この「機能の移り変わり」によって生み出されるものともいえます。

コードが次々と変わることで上記で述べた「安定」「不安定」などの機能(響き)が変わり、それがリスナーにストーリーを感じさせます。

上記で述べた「機能の移り変わり」は、心地良い響きの変化が生まれることを前提として「型」のようなものがある程度整理されています。

それを、音楽用語で「カデンツ」などと呼びます。

▼関連ページ  カデンツ(終止形)の詳細とポップス・ロック作曲への応用

カデンツ(終止形)の詳細とポップス・ロック作曲への応用

詳しい解説は上記ページにて行っていますが、「カデンツ」は

- 安定→不安定→安定

- 安定→少し不安定→不安定→安定

- 安定→少し不安定→安定

という三種の進み方をまとめたものです。

これは、具体的には、

「安定」が「不安定」に切り替わり、その後「安定」にまた戻ることで、そこから心地良い響きの変化が感じられる

ということを意味するものです。

- コードには「安定」「不安定」「少し不安定」の三種の機能がある

- コード進行によって機能が移り変わることで、そこからストーリーが感じられる

- 「機能の移り変わり」は「カデンツ」(型)として整理されている

5. スリーコード

上記で挙げた、ダイアトニックコードにおける

- 一番目のコード(安定、トニック)

- 五番目のコード(不安定、ドミナント)

- 四番目のコード(少し不安定、サブドミナント)

の三つは、「安定」「不安定」「少し不安定」の機能を象徴するものとして「主要三和音=スリーコード」という呼び名が付けられています。

既にご紹介した「カデンツ」の型にこれらを当てはめると、

- 一番目→五番目→一番目

- 一番目→四番目→五番目→一番目

- 一番目→四番目→一番目

となり、これを例えば「キー=Cメジャー」で表すと、

- C→G→C

- C→F→G→C

- C→F→C

のようなコードの流れを生み出すことができます。

このスリーコードのみによる構成は、コード進行を理論に沿って組み立てるうえで最も基本的なものだといえます。

- ダイアトニックコードにおける「一番目」「五番目」「四番目」は三つの機能を象徴する存在(スリーコード)

- スリーコードのみによる構成が、コード進行の基礎となる

6. 代理コード

ダイアトニックコードには上記スリーコード以外に残り四つのコードが存在していますが、それらは「響きが似ている」ということを理由としてスリーコードに紐づける形で機能的に分類されています。

共通する構成音をもとに機能を分類する

以下は、「Cメジャーダイアトニックコード」にあるスリーコードと、残り4つのコードすべてを機能で分類した表です。

上記表にあるように、例えば六番目のコード「Am」は「安定(トニック,T)」の機能に分類されますが、これは

- Am=ラ・ド・ミ

- C=ド・ミ・ソ

と比較するとわかるように、構成音のうち「ド」「ミ」の音が「C(安定)」と共通しているからです。

実際に「Am」と「C」を音で比較すると、それぞれは似た響きを持っていることがわかります。

スリーコードのみの構成をアレンジできる

また、上記を前述したカデンツに活用すると、例えば

安定→不安定→安定

という型を

C→G→C

として組み立てていたところ、一部の「C」を同じ安定の機能を持つ「Am」に置き換えて、

C→G→Am

とアレンジすることができます。

このように、スリーコード以外のその他四つのコードは役割を代理できることから「代理コード」などと呼ばれています。

スリーコードのみでは生み出せるコード進行のパターンに限界がありますが、そこに代理コードをあわせて活用することで、カデンツをさまざまな構成にアレンジしていくことができます。

▼関連ページ  代理コードについて あるコードに似た響きを持つコード&スリーコードの代わりに活用するマイナーコード

代理コードについて あるコードに似た響きを持つコード&スリーコードの代わりに活用するマイナーコード

- スリーコード以外の4つは「響きが似ている」ということを前提として機能的に分類される

- スリーコードのみの構成をそれらによってアレンジすることができる(代理コード)

ここまでに解説した知識を通して、キーの範囲に収まる基本的なコード進行を、理論的に筋道を立てながら組み立てていくことができるようになります。

7. 各種ノンダイアトニック

コード進行をさらにバリエーション豊かなものにしていくにあたり、

キー以外のコードをどのように活用するか

という観点が欠かせません。

これらは、「ノンダイアトニックコード」などと呼ばれ、さまざまな理論によって多種多様なコードが活用されています。

これ以降はより本格的な音楽理論の学習につながっていくため、ここでは細かい解説を割愛します。

詳細については、以下のページをご確認ください。

▼関連ページ  ノンダイアトニックコード 意味とその種類の解説 活用のルールやコード進行例等

ノンダイアトニックコード 意味とその種類の解説 活用のルールやコード進行例等

補足

上記で述べた理論的知識をより深めるためには、既存のコード譜をそのような観点から読み解くことが最も効果的です。

これを、私は「コード進行の分析」などと呼んでおり、以下のページでそれについて詳しく解説しています。

コード進行分析の方法 アナライズの手順とコツ・注意点などの解説(キー判別、理論的解釈など)

コード進行分析の方法 アナライズの手順とコツ・注意点などの解説(キー判別、理論的解釈など)

まとめ

ここまで、「コード進行を作れるようになるための音楽理論」について解説してきました。

改めて、それぞれを順番に沿って示します。

- メジャースケール

- キー

- ダイアトニックコード

- コードの機能

- スリーコード

- 代理コード

- 各種ノンダイアトニック

それぞれについて個別の学習を加えながら理解を含め、かつ既存のコード譜をそのような観点から分析しつつ、理論的にコード進行を組み立てられるレベルを目指してみて下さい。

音楽理論について詳しく知る

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

著者:

著者: