こちらでは、ポップス・ロックの作曲において欠かせない「ダイアトニックコード」に関して、

- ダイアトニックコードとはどのようなものなのか

- ダイアトニックコードに含まれる「スリーコード」の内容

などを中心に解説していきます。

▼関連ページ

目次

ダイアトニックコードの概要

「ダイアトニックコード」=「ダイアトニックスケール」のコード

「ダイアトニックコード」とは

「ダイアトニックスケール」をコードに置き換えたもの

であり、ここで述べている「ダイアトニックスケール」とは簡単にいえば「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」のように、

「(法則に沿って)1オクターブを七つの音階に分けた状態」

を指す言葉です。

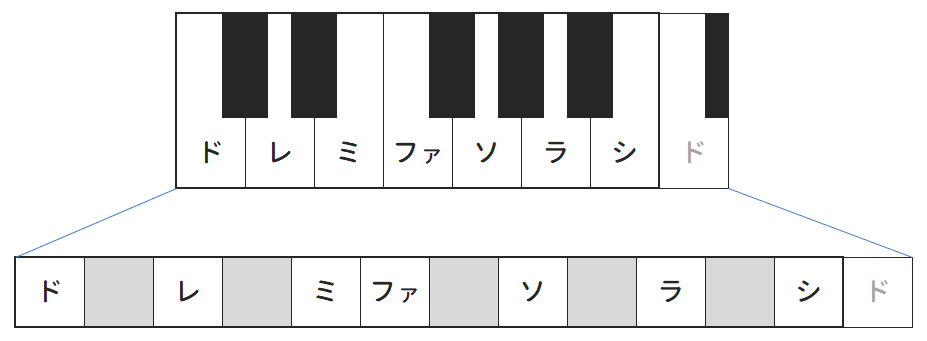

そもそも、音楽はピアノの鍵盤(以下図)を見るとわかる通り「7個の白鍵」と「5個の黒鍵」=「12個の音」のみによって成り立つものです。

12音それぞれは実際のところ上記図のように等間隔で並んでおり、多くの人にとって馴染み深い「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」は

12音から特定の規則(並び方、選び方)に沿って選ばれた7音

だといえます。

既にご紹介した「ダイアトニックスケール」はその総称で、これは別名で

- メジャースケール

- マイナースケール

などとも呼ばれるものです。

▼「メジャースケール」「マイナースケール」解説ページ

上記で述べた通り「ダイアトニックコード」はこれをコードに置き換えたものであり、そのほとんどは

- メジャーダイアトニックコード(メジャースケールをもとにしたもの)

- マイナーダイアトニックコード(マイナースケールをもとにしたもの)

を指します。

こちらでは、中でも特に有名な「メジャーダイアトニックコード」を前提として解説を進めていきます。

スケールをもとに作られるコードのグループ

「ダイアトニックコード(メジャーダイアトニックコード)」はメジャースケールに含まれるそれぞれの音を起点として作られます。

これは、例えば「キー=Cメジャーのダイアトニックコード」というとき、

Cメジャースケール=「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」

の7音それぞれを最低音とした七つのコードを作り上げること、を意味します。

スケール内で1音飛ばしで積み上げる

上記の7音それぞれは「根音=ルート」と呼ばれ、そこから例えば、

- 「ド・ミ・ソ」

- 「レ・ファ・ラ」…

というように、低い音からスケールに沿って1音飛ばしで音を重ねて作られます。

以下は「Cメジャーダイアトニックコード」の構造を表にしたものです。

上記表にある通り、「Cメジャーダイアトニックコード」として

C,Dm,Em,F,G,Am,Bm-5

の7つのコードを割り出すことができます。

以下は、同じ手順によって全12キー分のダイアトニックコードを割り出した表です。

コードに「m」が付いたり「-5」が付いたりする理由

上記の「Cメジャーダイアトニック」のコードを見ると、

- 「C」「F」「G」=メジャーコード

- 「Dm」「Em」「Am」=マイナーコード

- 「Bm-5」=マイナーフラットファイブコード

というように、コードの種類がそれぞれで微妙に異なっていることがわかります。

これは、ダイアトニックコードの元となる「メジャースケール」の構造によるものです。

以下は、それをわかりやすくするために「C(ド・ミ・ソ)」と「Dm(レ・ファ・ラ)」の構成音の関係を表した図です。

上記図を見るとわかる通り、「C」「Dm」のそれぞれはCメジャースケールに沿って

- 「ド・ミ・ソ」

- 「レ・ファ・ラ」…

と音を重ねただけのコードですが、その元になるメジャースケールがいびつな構造になっているため、ここでの例における「『ルート』から『次の音』」にあたる

- 「ド」から「ミ」

- 「レ」から「ファ」

のそれぞれで長さに違いが生まれます。

これが、コードが「メジャーコード」になったり「マイナーコード」になったりする理由です。

▼関連ページ

コードの構造や度数の概念に関して詳しくは上記ページにて解説していますが、ここでは、

メジャースケールの構造がいびつであるため、「1音飛ばし」という同じルールに沿って音を重ねても起点となる音によってコードの構造に違いが生まれる

という点のみを理解して下さい。

「ダイアトニックコード」にはスケール内の音しか使われていない

改めて上記の表を見ると、この例の場合すべてのコードが「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の音だけによって成り立っていることがわかります。

スケールに沿って音を重ねているためこれは当然なのですが、言い換えればこれは

「メジャースケールから外れた音が無い」

ということを意味します。

そもそも、ポップス・ロックの楽曲は、「キー」という概念をもとにそのキーのメジャースケールの音を土台として成り立っており、ダイアトニックコードはそのメジャースケールをコードに置き換えたものです。

▼関連ページ

すなわち

「ダイアトニックコードはキーに準拠したコード進行を作るうえでの骨組みになる」

ということです。

当然のことながら、あるキーにおいて「そのキーのメジャースケールで歌われるメロディ」と「そのキーのダイアトニックコード(メジャーダイアトニックコード)によって作られたコード進行」は調和します。

作曲や音楽の成り立ちを考えるうえで、

- メロディ=メジャースケール

- コード進行=(メジャー)ダイアトニックコード

のそれぞれによって組み立てられるもの、と覚えておくと便利です。

「スリーコード」について

代表的な三つのコード

ダイアトニックコードの中でも、

- 「一番目(I)」

- 「五番目(V)」

- 「四番目(IV)」

にあたるコードは特に主要なコードとして「主要三和音=スリーコード」という呼び名で扱われます。

三つの役割(機能)

スリーコード内の三つのコードそれぞれには、その響きをもとにした役割(機能)があります。

以下はその一覧です。

- 「I(C)」= 安定(トニック) 「落ち着く響き」

- 「V(G)」= 不安定(ドミナント) 「落ち着かない響き」

- 「IV(F)」= 少し不安定(サブドミナントD) 「少し落ち着かない響き」

これら三つの響きはコード進行に表情を与える役割を持ち、曲の中でそれらを活用しながら、文章でいう「起承転結」のようにコード進行のストーリーが演出されます。

この「コードの機能を活用したストーリー」は、安定(トニック)に回帰することを前提として「カデンツ」という名称によって以下の3パターン種類に整理されています。

※「T」=トニック(安定)、「D」=ドミナント(不安定)、「SD」=サブドミナント(一時不安)

- 「T→D→T」(C→G→C)

- 「T→SD→D→T」(C→F→G→C)

- 「T→SD→T」(C→F→C)

ポップス・ロックの作曲では、上記「カデンツ」がコード進行の「型」のような存在となります。

▼関連ページ

まとめ

以下は解説のまとめです。

- 「ダイアトニックコード」とは「スケールをもとに作られるコードのグループ」

- スケールの構造がいびつであるためダイアトニックコードの7つのコードもそれぞれで構造が微妙に異なる

- ダイアトニックコードにおける「I」「V」「IV」は主要な三つのコードとして「スリーコード」と呼ばれる

- コードが持つ響き(機能)を活用して、コード進行のストーリーを演出できる

既に述べた通り、ダイアトニックコードはコード進行を作るうえでの基本となるものです。

上記をもとに、実際にコードを鳴らしながらそれぞれの響きを体感してみて下さい。

ポピュラー系のコード進行において、ダイアトニックコードは主役のような存在になります。

音楽理論について詳しく知る

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

著者:

著者: