こちらでは、コード進行の技法のひとつである「セカンダリードミナントコード」の成り立ちや使い方などについて詳しく解説していきます。

目次

セカンダリードミナントコードの概要

「セカンダリードミナントコード」とは、その名称の通り

二次的(セカンダリー)なドミナントコード

のことを意味する音楽用語です。

これを理解するためには、まず「ドミナントコード」について知る必要があります。

ドミナントコードについて

そもそも、ポップス・ロックなどの音楽は「キー」という概念に沿ってまとまり感じさせる音を中心に組み立てられ、コード進行には基本的に(そのキーの)「ダイアトニックコード」が活用されます。

以下に、例として「キー=Cメジャー」で活用される「Cメジャーダイアトニックコード」の7つのコードを示します。

C,Dm,Em,F,G,Am,Bm-5

(I,IIm,IIIm,IV,V,VIm,VIm-5)

こちらで取り上げている「ドミナントコード」とは、具体的にはその「ダイアトニックコード」における五番目(5度)のコードを指すものです。「Cメジャーダイアトニックコード」における五番目の「G(V)」がそれに当たります。

上記の別ページでも述べている通り、このコードの響きは不安定で、それゆえに響きの安定した一番目(1度)のコードに結びつきやすい性質を持っています。

「Cメジャーダイアトニックコード」でいえば、五番目「G(V)」は一番目の「C(I)」へ結びつきやすく、

G→C(V→I)

という強いコードの流れが連想できる、ということです。

この五番目のコードをセブンスコードにしたもの(ドミナントセブンス、V7)はより不安定な響きを生むことから、多くの場合これらは

G7→C(V7→I)

のように整理され、このようなコードの流れは「ドミナントモーション」などと呼ばれます。

結びつきが強い=コードを導ける

上記で例として挙げた「G7→C(V7→I)」は、とても結びつきが強いため

- 「G7」の後には「C」が連想できる

- 「C」の直前には「G7」が連想できる

とも解釈できます。

これは、より簡単にいえば

- 「G7」があるだけで直後に「C」を置くことができる

- 「C」があるだけで直前に「G7」を置くことができる

ということを意味しており、「G7→C(V7→I)」がセットのような扱いになって、各コードが単体であるだけでもうひとつのコードが自動的に導けてしまいます。

もちろん「キー=Cメジャー」以外にもさまざまなキーがあることから、すべてのキーにおける「V7→I」(マイナーキーの場合は「V7→Im」)が連想できます。

例えば

- 「E」がある…直前に「B7」を置ける(キー=Eメジャーの「V7→I」)

- 「D7」がある…直後に「G」を置ける(キー=Gメジャーの「V7→I」)

のように、いろいろなキーにおけるドミナントモーションを想定できます。

そして、このページでテーマとしている「セカンダリードミナントコード」はこの概念を活用したものです。

「セカンダリードミナントコード」とはなにか

ここまでを踏まえ、では改めて「セカンダリードミナントコード」とはなにかといえば、

ダイアトニックコードの「I」以外のコードに対してドミナントモーションを作る「V7」のこと

だといえます。

例えば、既に解説した通り「キー=Cメジャー」における本来のドミナントモーションは

G7→C(V7→I)

ですが、ダイアトニックコードにはこの「C(I)」以外にも以下6個のコードが存在しています。

Dm,Em,F,G,Am,Bm-5

(IIm,IIIm,IV,V,VIm,VIm-5)

そのうえで、前述した

「I」があったらその直前に「V7」が導ける

という概念が同じように活用できます。

つまり、「Dm」「Em」「F」「G」「Am」「Bm-5」のそれぞれのコードを「I」もしくは「Im」と見立てて、そこで「V7→I」「V7→Im」の形を作るように「V7」を直前に導ける、ということです。

セカンダリードミナントコードを割り出す例

例えば、上記で示した「C(I)」以外のコードに含まれる「F」のコードに対するセカンダリードミナントコードを割り出すにあたり、まず「F」を「I(一番目)」とする、「キー=Fメジャー」のダイアトニックコード(以下)を明らかにします。

F,Gm,Am,B♭,C,Dm,Em-5

(I,IIm,IIIm,IV,V,VIm,VIm-5)

これをもとに、「キー=Fメジャー」におけるドミナントモーション(V7→I)が

C7→F(V7→I)

だとわかります。

その上で、話を「キー=Cメジャーのダイアトニックコードにおける『F』」に戻すと、ではその「F」のセカンダリードミナントコードは何かといわれたら、上記で割り出した

C7→F(V7→I)

というコードのセットから、それは「C7」だとわかります。

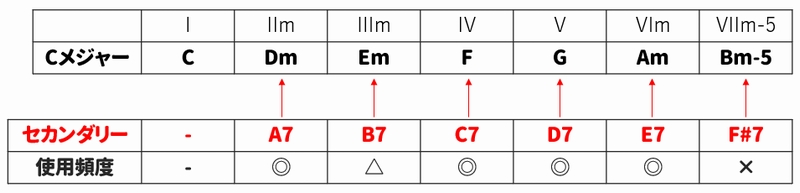

上記と同じ手順によって「Cメジャーダイアトニックコード」内の「I」以外のすべてのコードに対してセカンダリードミナントコードを求め、一覧化したものが以下の表です。

この表からわかるとおり、「A7」「B7」「C7」「D7」「E7」「F#7」という6個のコードを導き出すことができます。

これらのコードは本来の「Cメジャーダイアトニックコード」には無いコードですが、前述した

「〇〇があったら直前にXXを導くことができる」

という解釈から、同じようにコード進行の中で活用することができます(※後述)。

ノンダイアトニックコードの筆頭といえる存在

セカンダリードミナントコードは、キーのコード(=ダイアトニックコード)に無いコード=ノンダイアトニックコードとして最も頻繁に扱われます。

それらはコード進行の次なる一手として、ダイアトニックコードを使用する時とほぼ同じ感覚で作曲に活用されるのが一般的です。

また上記で整理した表にも記載している通り、一覧の中でも「IIIm」「VIIm-5」に対するセカンダリードミナントコードは使用頻度が低くポップスやロックではあまり見かけられません。

セカンダリードミナントコードの覚え方と使用方法

セカンダリードミナントコードの成り立ちが理解できたところで、以下のとおりそれらをより実用的に整理することができます。

セカンダリードミナントコードの覚え方

前述した表にまとめられているように、セカンダリードミナントコードはキーの中の

「I7」「II7」「III7」「#IV7」「VI7」「VII7」

であると言い換えることができます。

既に述べたとおり「IIIm」「VIIm-5」に対するセカンダリードミナントコードは使用頻度が低く、実際の曲でもあまり見かけられないため、この二つを省いた状態をもとに

セカンダリードミナントコードとして使うことができる(よく使われる)のは「I7」「II7」「III7」「VI7」である

と定義するのが実用的なセカンダリードミナントコードの理解として最適です。

ダイアトニックコードにある、

「I」「IIm」「IIIm」「VIm」

を「〇7」の形にしたもの、と捉えるとより簡単に覚えられるはずです。

以下は、「キー=Cメジャー」においてそれを実践した例です。

【Cメジャーダイアトニックコード】

C,Dm,Em,F,G,Am,Bm-5

↓

これらのうち、「I」「IIm」「IIIm」「VIm」を「〇7」の形にする

↓

C(I), Dm(IIm), Em(IIIm), Am(VIm)

→「C7」「D7」「E7」「A7」

↓

キー=Cメジャーにおけるセカンダリードミナントは「C7」「D7」「E7」「A7」である

セカンダリードミナントコードの使用例

ページ前半の解説で述べた通り、セカンダリードミナントコードは「V7→I」の概念を活用した「V7」の部分にあたるコードであるため、一般的に「I」のコードとセットで扱われます。

以下はセカンダリードミナントコードを使用したコード進行の例です。

C→A7→Dm→G

(I→VI7→IIm→V)

ここでは、セカンダリードミナントコード「A7(VI7)」が「V7→I」の流れに沿って「Dm(IIm)」に結びつく形で挿入されています。

また、キー=Cメジャーでは上記例以外にも

- C→C7→F(I7の活用)

- C→E7→Am(III7の活用)

- C→D7→G(II7の活用)

のような構成も作り出すことができます。

いずれの例も、「V7→I」の流れに沿うようにセカンダリードミナントコードから次のコードへと進められています。

「I」に結びつかない例

さらには、セカンダリードミナントコードは「V7→I」の流れを無視するような形で使用されることもあります。

以下はその例です。

C→A7→F→G

(I→VI7→IV→V)

前述した例と違い、ここでは「A7」は「Dm(IIm)」に結びつかない構成として「F(IV)」に進められています。

セカンダリードミナントコードはその響きにより「I」にあたるコードが連想されるため、この例の場合「Dmが来るかな」→「来なかった」という裏切りのような感覚をリスナーにあたえることもできます。

まとめ

以下はセカンダリードミナントコードについてのまとめです。

- セカンダリードミナントコードとして「I7」「II7」「III7」「VI7」が使用できる。

- これらは他コードと同じようにコード進行の次なる一手として使用できる。

- 使用の際には「V7→I」の流れに沿って「I」に結びつけるようにする。また「I」ではないコードに結びつけて使用することも検討できる。

既に述べた通り、セカンダリードミナントコードはコード進行の次なる一手として柔軟に活用できます。

そのうえで、使用する際には「V7→I」の流れを前提としつつ、状況に応じてそれを裏切るような構成も検討できます。

ダイアトニックコードからのステップアップとして、是非セカンダリードミナントコードを曲作りに活用してみて下さい。

セカンダリードミナントコードにより、手軽に個性的な響きを盛り込むことができます。

音楽理論について詳しく知る

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

著者:

著者: