初心者が音楽理論を習得するにあたり、特に気になるのが

「何を、どの順番で、どこまで学ぶべきか?」

という点ではないでしょうか。

こちらでは「音楽理論学習の見取り図」のようなものとして、その点について体系的にまとめました。

ぜひ学習の参考にしてみてください。

▼以下ページでは、「音楽理論学習に役立つ本」についてもご紹介しています。  音楽理論本おすすめ9冊 作曲にも演奏にも使える音楽理論の知識を書籍で身に付ける

音楽理論本おすすめ9冊 作曲にも演奏にも使える音楽理論の知識を書籍で身に付ける

目次

習得すべき音楽理論の概要

ポップス・ロックの作曲に活用できる音楽理論は、主に

- コードに関する知識

- スケールに関する知識

の二点です。

中でも「コードに関する知識」は、作曲を意図的に操りながら進めていくために欠かすことができません。

また「スケールに関する知識」は、その習得を補完するために活用していきます。

下記は、効率的な音楽理論学習の順番をレベル別の概要としてまとめた一覧です。

- メジャースケールとキー

- ダイアトニックコード

- スリーコード

- 代理コード

- ノンダイアトニックコード基礎

- セブンスコード

- 転調

- ノンダイアトニックコード応用

- テンションコード

- オンコード(分数コード)

- マイナーキーとマイナースケール

- 各種スケール(モード)

- モーダルインターチェンジ

おおむねこの順番に沿って習得していけば知識の抜けが無く、かつそれぞれを順序立てながら理解していくことができるはずです。

これ以降は、それぞれの項目についてご説明していきます。

初級音楽理論

音楽理論に馴染みのない初心者(初級)の段階では、「コードとは?」「スケールとは?」という点から学習を始めていきます。

そこから、最終的に自分の意図した通りコードを繋げていけるようになるまでを目指します。

下記は、習得していく項目とその詳細です。

1. メジャースケールとキー

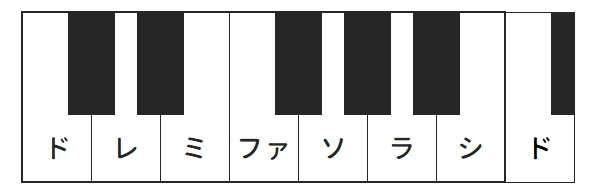

音楽理論学習のスタート地点となるのが、この「メジャースケール」および「キー」の概念です。

これから習得しようとしている音楽理論のすべてはピアノの鍵盤、すなわち「ドレミファソラシド」という土台の上にあるものです。

この「ドレミファソラシド」の並びのことを「メジャースケール」と呼びますが、理論の習得はまずその構造について理解するところ始めます。

そのうえで、「どんなスケールを活用するか?」を定義する「キー」の概念についてあわせて学ぶことで無理なく音楽理論の学習を開始できます。

▼「メジャースケール」解説ページ  メジャースケールの内容とその覚え方、割り出し方、なぜ必要なのか?について

メジャースケールの内容とその覚え方、割り出し方、なぜ必要なのか?について

▼「キー」解説ページ  キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉

キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉

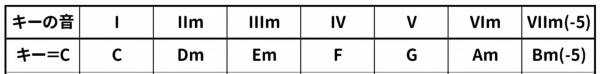

2. ダイアトニックコード

次に、すべてのコード進行の土台となる「ダイアトニックコード」について学びます。

ダイアトニックコードは、前述したメジャースケールの概念をコードに流用したものです。

ポップス・ロックの作曲におけるコード進行(コードのつながり)は、ダイアトニックコードを主軸のような存在としながら作られます。

ここでは

- ダイアトニックコードはどのような概念により成り立っているのか

- そこにはどのようなコードが含まれるのか

などについて学びます。

▼「ダイアトニックコード」解説ページ  ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて  ダイアトニックコードの覚え方(割り出し方)

ダイアトニックコードの覚え方(割り出し方)

3. スリーコード

次に習得するのが、ダイアトニックコードにおける主要な三つのコード、「スリーコード」を使ったコード進行の概念です。

特定の三つのコードがそれぞれどのような響きの特徴を持ち、それらをどのような観点で扱っていくべきか、という点について学びます。

これにより、それまで単体として把握されていたコードをつなげ、コード進行のストーリーを作っていくことができるようになります。

▼「スリーコード」解説ページ  ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

4. 代理コード

初級編の最後として「代理コード」について習得します。

ここでの「代理コード」という分類は、簡単にいえばダイアトニックコード内の「スリーコード以外のコード」を指すものです。

▼「代理コード」解説ページ  代理コードについて あるコードに似た響きを持つコード&スリーコードの代わりに活用するマイナーコード

代理コードについて あるコードに似た響きを持つコード&スリーコードの代わりに活用するマイナーコード

ここまでを通して、ダイアトニックコード内のすべてのコードを理論的な筋道に沿って扱えるようになります。

中級音楽理論

初級音楽理論の学習を終えた「中級」のステップでは、初級で把握することができたコード進行の基本的な概念をさらにどのように応用していけばいいか、という点について学んでいきます。

1. ノンダイアトニックコード基礎

まず、中級の知識として

「ダイアトニックコードに無いコードをどのような観点から導入すればいいか」

という点を習得します。

これには「基礎的な手法」と「応用的な手法」があり、この段階では主に基礎的な手法に主軸を置いて学習します。

以下は、習得すべき手法を一覧にしたものです。

- セカンダリードミナント

- サブドミナントマイナー

- フラット系コード

- クリシェ

- ディミニッシュコード

- フラットファイブ

これらの習得には、初級で学習した「ダイアトニックコードのみによるコード進行」が理解できている、という前提が必要となります。

ひとつひとつの手法を理論的な裏付けをもとに把握していくことで、それを意図的な利用につなげていきます。

習得すべき手法が多くあるため、通常この部分の学習には多くの時間を使います。

▼「ノンダイアトニックコード」解説ページ  ノンダイアトニックコード 意味とその種類の解説 活用のルールやコード進行例等

ノンダイアトニックコード 意味とその種類の解説 活用のルールやコード進行例等

▼「セカンダリードミナント」解説ページ  セカンダリードミナントコード 成り立ちとその表記などをわかりやすく解説します

セカンダリードミナントコード 成り立ちとその表記などをわかりやすく解説します

▼「サブドミナントマイナー」解説ページ  サブドミナントマイナー(コード) その概要と使い方

サブドミナントマイナー(コード) その概要と使い方  サブドミナントマイナーコードの活用とメロディへの応用

サブドミナントマイナーコードの活用とメロディへの応用

▼「フラット系コード」解説ページ  フラット系三種のノンダイアトニックコード 同主調マイナーからの借用

フラット系三種のノンダイアトニックコード 同主調マイナーからの借用

▼「クリシェ」解説ページ  クリシェの技法解説 コード進行におけるクリシェの概要と典型的な使用例、アレンジ例など

クリシェの技法解説 コード進行におけるクリシェの概要と典型的な使用例、アレンジ例など

▼「ディミニッシュコード」解説ページ  ディミニッシュコード 概要と使い方などの解説・パッシングディミニッシュ・セブンス置換

ディミニッシュコード 概要と使い方などの解説・パッシングディミニッシュ・セブンス置換

▼「フラットファイブ」解説ページ  フラットファイブコードとは 概要と表記・使い方(ハーフディミニッシュ)などについて

フラットファイブコードとは 概要と表記・使い方(ハーフディミニッシュ)などについて

2. セブンスコード

コードそのものの響きを豊かにする「セブンスコード」の概念をここで習得します。

これまでは主にコード同士のつながりについて習得してきましたが、ここではコードそのものの構成音をどのように増やしていくか、という点について理解を深めます。

セブンスコードについて把握することで、コード自体が持つ響きを操ることができるようになり、またコード構成音が増えることによってメロディラインの選択肢も増えるため、メロディ作りにも柔軟に対応できるようになっていきます。

▼「セブンスコード」解説ページ  セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について

セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について

3. 転調

さらに、このステップではキー自体を変える技術である「転調」についても習得します。

そもそも調とはどのようなものか、という点から始まり、それを切り替えるための手段までを習得します。

転調の概念は、個性的な曲展開を演出する際に必要となるものです。

ここまでを通して、初心者のレベルを超えて、より柔軟なコード進行の構築に対応できるようになっていきます。

▼「転調」解説ページ  転調 その1 転調の概要(転調とは中心音と音のグループを変えること)と調の種類

転調 その1 転調の概要(転調とは中心音と音のグループを変えること)と調の種類

▼転調パターンの解説ページ  【作曲】転調パターンのまとめ ポップス・ロックでよくある転調のアイディアについて

【作曲】転調パターンのまとめ ポップス・ロックでよくある転調のアイディアについて

上級音楽理論

上級のステップでは、これまでのさらに上をいく高度な理論を習得します。

扱う内容には、主に以下のようなものがあります。

1. ノンダイアトニックコード応用

「基礎編」として習得したノンダイアトニックコードには収まりきらなかった、応用的な知識を習得します。

それらは主に下記のようなものです。

- 裏コード

- 経過コード

- 変化和音

これらの中には、ポップスで実際に登場する回数が少ない手法も存在しますが、その活用方法を理解することでインパクトのあるコードの構成を組み立てることができるようになります。

▼「裏コード」解説ページ  裏コードについて ドミナントコードの代理ができるコードを解説

裏コードについて ドミナントコードの代理ができるコードを解説

2. テンションコード

中級で習得した「セブンスコード」の先にあるのが、この「テンションコード」の概念です。

テンションコードの成り立ちとその一般的な使用仕方を学ぶことで、より華やかなサウンドを持ったコードを扱っていくことができます。

ジャズやR&Bなどに代表される、都会的なサウンドを持った曲調にも対応していけるようになります。

▼「テンションコード」解説ページ  テンションコード 概要とコード表記、コード進行例などの解説

テンションコード 概要とコード表記、コード進行例などの解説

3. 分数コード(オンコード、スラッシュコード)

テンションコードと同じく、コードの音そのものをアレンジする手法として習得するのが「分数コード(オンコード、スラッシュコード)」の概念です。

分数コードの使用は主にサウンドを豊かにするためのアプローチだといえますが、それも踏まえたうえで編曲的な側面からコードを組み立てていくことを目指します。

また、一部の分数コードは難しい概念を必要とせずに手軽に使用することもできるため、初級や中級の段階で別途学習していくことも可能です。

▼「分数コード(オンコード、スラッシュコード)」解説ページ  分数コード (オンコード、スラッシュコード)詳細と主な種類、代表的な活用方法などについて

分数コード (オンコード、スラッシュコード)詳細と主な種類、代表的な活用方法などについて

この上級までの学習を通して、ポップス・ロックにおいて広く利用されているコードのほとんどを理論的な解釈によって捉えることができるようになります。

ここまでくれば、特にコード理論についてはかなりのスペシャリストになれるはずです。

作曲においても、幅広い理論の知識を活用しながら、目指すべき曲調に合った手法を意図的に選択していけるようになります。

番外編

ここまでを経た時点で、さらに番外編として下記の事項についても学習を進めます。

マイナーキーとマイナースケール、マイナーダイアトニックコード

ここまでに習得した知識は「メジャーキー」を前提としていました。

その上で、ここでは「マイナーキー」についても習得していきます。

マイナーキーの概念はメジャーキーの延長に位置するものとして把握した方が理解しやすいため、ここまでの学習内容を活用しながら、「それらをマイナーとして解釈した場合どのようになるか」という観点で捉えると無駄がありません。

また、マイナーキーには「マイナースケール」の理解が欠かせないため、それらもあわせて習得します。

メロディをマイナースケールによって構築し、そこから派生したマイナーキーのコード類によってコード進行を作り上げていくことができるようになります。

▼「マイナースケール」解説ページ  マイナースケールの解説 ハーモニックマイナー・メロディックマイナーを含む三種について

マイナースケールの解説 ハーモニックマイナー・メロディックマイナーを含む三種について  マイナーコードとは? 成り立ちとマイナーキー(短調)によるコード進行の作り方

マイナーコードとは? 成り立ちとマイナーキー(短調)によるコード進行の作り方

▼他マイナーダイアトニックコードの解説ページ  メロディックマイナー・ハーモニックマイナーのダイアトニックコード詳細と覚え方、実用的なコードの把握

メロディックマイナー・ハーモニックマイナーのダイアトニックコード詳細と覚え方、実用的なコードの把握

各種スケール(モード)

番外編としてさらに理解すべきなのが各種スケールの知識で、これらは「モード」とも呼ばれます。

またこの知識は、「モーダルインターチェンジ」の手法を使ってコードやメロディを組み立てる際の基礎にもなります。

▼「スケール」解説ページ  スケールとはなにか? 音楽を作るための「音の並び方」について

スケールとはなにか? 音楽を作るための「音の並び方」について

この概念は編曲の際にも活用することができます。

モーダルインターチェンジ

前述した「マイナーキー」と同様に、ここまでに学んだ「メジャースケールを土台とした理論の知識」を発展させ、その土台を変えるのが「モーダルインターチェンジ」の概念です。

モードそのものに関する学習から連続して学ぶことで、より理解を深めることができます。

これによりさらに特徴的なコード進行や、より柔軟なメロディ構築が可能になります。

▼「モーダルインターチェンジ」解説ページ  モーダルインターチェンジの解説 モーダルインターチェンジとは何か?その使用方法や効果など

モーダルインターチェンジの解説 モーダルインターチェンジとは何か?その使用方法や効果など

補足

音楽理論の理解を深めるために最も効果的なのが、「既存の曲でそれら手法の実例を確認する」という行為です。

私はこれを「コード進行の分析」などと呼んでいます。

以下のページでは、その点についても詳しく解説しています。

コード進行分析の方法 アナライズの手順とコツ・注意点などの解説(キー判別、理論的解釈など)

コード進行分析の方法 アナライズの手順とコツ・注意点などの解説(キー判別、理論的解釈など)

解説のまとめ

ここまで「音楽理論学習の見取り図」について解説しました。

特に初心者の段階では、学ぶべきことがあまりにも多いと感じて音楽理論学習に対し尻込みしてしまうものですが、そこでポイントとなるのが、この見取り図にあるように「適切な段階を踏む」という点です。

初級の内容から少しずつ理解していくことで、それぞれの手法が意味するところと、それが曲に対してどのような効果を与えるかをしっかりと定着させることができるようになります。

またそれぞれの知識はただ暗記するだけではなく実際の作曲に活用していくことも大切で、使ってみることで初めてそのサウンドや使い勝手が理解できるものです。

オリジナル曲へ積極的に活用することで、お気に入りの手法も見つかるはずです。

ぜひこの「音楽理論学習の見取り図」を参考に、理論の習得を前向きに進めていってください。

関連ページ

音楽理論の学習を含む「作曲」そのものの勉強方法についてご興味のある方は、以下のページも参考にしてみて下さい。

作曲を独学で進めるときの勉強方法 「上達に欠かせない5つの柱」とは? これをやれば作曲は上手くなる!

作曲を独学で進めるときの勉強方法 「上達に欠かせない5つの柱」とは? これをやれば作曲は上手くなる!

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

著者:

著者: