こちらのページでは、コード譜などを見てコード進行の成り立ちや仕組みなどを分析(アナライズ)する方法について、詳しく解説していきます。

この内容を、コード進行の理解に役立てて下さい。

目次

コード進行分析の手順概要

私は日頃から作曲の先生として活動していることもあり、日常的にコード譜を分析しています。

具体的には、コード進行を眺めながらポイントを押さえて分析しつつ全体像を把握していくのですが、これをすることでコード進行を骨組みとして解釈することができて、それらが自分でも使えるもの(再現性のあるもの)になっていきます。

私のアップしている曲分析系の動画でも、前半部分では大体まずコード譜を理論的に解釈し、分析するところから始めています。

解説に入る前に、まず私が普段からやっているコード進行分析の手順を簡単に整理すると、以下のようになります。

- 曲のキーを明らかにする

- コードをそのキーのダイアトニックコードの度数と役割で捉える

- コードの流れを強進行によって解釈する

- コードのつながりを「定番の型」によって捉える

- ノンダイアトニックコード(ダイアトニックコード以外のコード)を明らかにし、理論的に解釈する

やっていることはつまるところこれだけなのですが、それぞれの工程で考えや視点がより細分化されます。

それぞれについて、詳しくはこれ以降で解説していきます。

手順(1)曲のキーを明らかにする

コード進行分析を進めるにあたり、何よりもまず最初にやるべきは「キーの判別」です。

▼この方法について、詳しくは以下のページでもまとめています。

曲のキー(調)を判別する方法【コードのみからキーを判別する】そもそも「キー」とはどのようなものか?

曲のキー(調)を判別する方法【コードのみからキーを判別する】そもそも「キー」とはどのようなものか?

キー判別は二段階のステップに分けて行う

上記のページで述べている通り、私の推奨するキー判別の方法では手順を二段階に分けています。

具体的には

- コード譜にあるコードからキーを推測する

- そのキーにおける象徴的なコード進行が使われているかを確認する

というふたつを行うのですが、これはキーの取り違えを防ぐための策です。

例えば、なんとなくコードを見て「ああ、このキーだ」と早合点して分析を進めてしまうと、そのあとでコード進行を理論的に解釈する際、すべての視点がその誤って判別したキーを前提として行うことになってしまいます。

そのため、特にこの「キーの判別」は丁寧に行い、ご紹介した二段階のステップを踏んでしっかりと正しいキーを判別するようにして下さい。

キーが判別できないコード進行(曲)はなるべく避ける

そもそも、コード進行の分析は理論的解釈を存分に活用して行う作業であるため、キーがわからないと何を基準にそれを解釈すればいいかもわからなくなってしまい、コード進行が捉えどころのないものになってしまいます。

もっと簡単にいえば、「キーがわからないと分析のしようがない」ということです。

それを踏まえると、コード進行の分析に慣れていない段階では「キーを判別できるもの」をその題材とすべきで、裏を返せばキーを定められないコード進行は分析の題材とすべきではないといえます。

このひとつ目の手順を通してキーがわからなかった場合には一旦そのコード進行の分析を保留とするか、または「仮にこのキーだとすると…」というようにキーをなんらかに定めて分析を進めるようにしてみて下さい。

手順(2)コードをそのキーのダイアトニックコードの度数と役割で捉える

コード進行分析手順のふたつ目は、

「ダイアトニックコードによるコードの分類」

です。

これは、コード進行に含まれるそれぞれのコードを「手順1」で明らかになったキーのダイアトニックコードによって分類する行為を指すものです。

これ以前の手順で特定したキーをもとに、ここではまずコード進行からダイアトニックコードに含まれるコードをピックアップし、その位置づけを明らかにしていきます。

具体的には、例えば「手順1」で「キー=Cメジャー」だと特定できたコード進行が以下のような状態になっていたとします。

| C | Am | Dm | G |

そのうえで、「キー=Cメジャー」のダイアトニックコードに含まれるコードを以下のように明らかにします。

(I, IIm, IIIm, IV, V, VIm, VIIm-5)

▼関連ページ

ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

これらをもとに「コード進行」と「ダイアトニックコード」の双方を照合しつつ、コード進行にあるそれぞれのコードをダイアトニックコードの度数(以下一覧における赤字)によって捉えることができます。

| C | Am | Dm | G |

| I | VIm | IIm | V |

度数で捉えることにより位置づけが明らかになる

これを行うことで、

という点がまず明らかになります。

例えば、上記コード進行例にあった「Am」の場合、「Cメジャーダイアトニックコード」においてはそれが「VIm」のコードに相当しています。

この「VIm」のコードは、ダイアトニックコードにおいて「I(主和音、トニック)」を代理するような役割を持つため、この例における「C→Am…」というつながりを分析すると、

- 主和音(C)とその代理コードが連結されている

- 「C→Am」は響きの変化が少ないコードのつながり

のような解釈をもとに吟味することができます。

既にご紹介した別ページでも解説しているように、ダイアトニックコードに含まれるそれぞれのコードには役割(機能)があり、それがコード進行の流れやストーリーを生みます。

コードを度数によって捉えることでコードの役割が明らかになり、コード進行を機能的な観点から把握することができるようになっていきます。

キーによってコードの位置づけが変わる

一方で、例えばコード進行のキーが「Gメジャー」だった場合には「Gメジャーダイアトニックコード」は以下のようなメンバーとなり、「Am」は「IIm」となります。

(I, IIm, IIIm, IV, V, VIm, VIIm-5)

「IIm」はダイアトニックコードにおける「IV」を代理するような役割を持ち、前述した「VIm」とはまた違った位置づけに相当するコードとして扱われます。

この例のように、同じ「Am」のコードでもキーによって意味するところが変わり、それがコード進行の持つサウンドや分析内容の違いにもつながるため、

- キーをきちんと特定すること

- そのキーのダイアトニックコードを前提として各コードの役割を分析すること

がコード進行分析の精度を高めるために必要となります。

ダイアトニックコードに無いコードがある場合

多くのコード譜にはダイアトニックコードに無いコードが含まれており、例えば前述したコード譜が以下のような状態になっていることがあります。

| C | Am | B♭ | G |

ここでの「B♭」はこの例におけるキーの「Cメジャーダイアトニックコード」に含まれていないため、「コード進行をダイアトニックコードの度数で捉える・役割を明らかにする」という分析が出来ません。

コード進行の分析に慣れていない場合には、このようなコードを一旦除外して、例えば以下の記載のような捉え方によって分析を進めるようにして下さい。

| C | Am | B♭ | G |

| I | VIm | ? | V |

「7」や「M7」への対処

また、それぞれのコードには「7」や「M7(またはmaj7、△7等)」が付加されていることもありますが、これらは「セブンスコード」と呼ばれるものです。

通常の「C」や「Dm」などが三つの構成音から成り立つのに対し、セブンスコードは四つの構成音を持ち、より複雑な響きを生み出します。

▼関連ページ  セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について

セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について

前述した「ダイアトニックコード」はセブンスコード(四和音)としても表記できるもので、これはつまり

- 三和音状態のダイアトニックコード

- 四和音状態のダイアトニックコード

のそれぞれが存在する、ということを意味します。

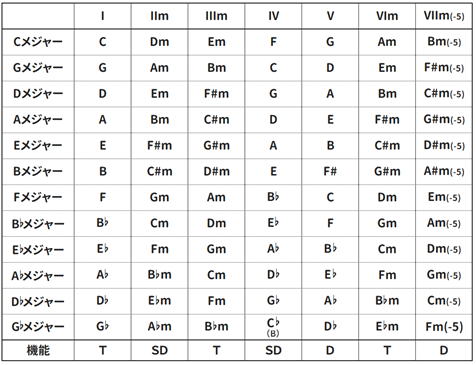

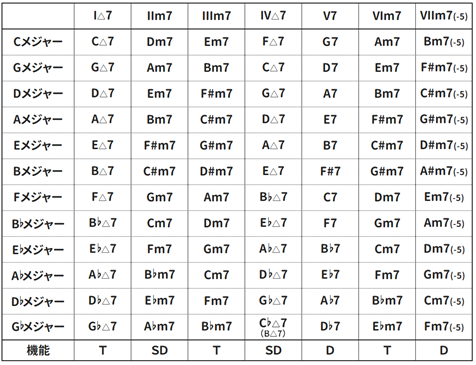

以下はその、「『三和音』のダイアトニックコード」と「『四和音』のダイアトニックコード」を各キーごとに一覧にした表です。

三和音のダイアトニックコード

四和音のダイアトニックコード

コード進行を分析するにあたり、このような「7」や「M7」が付加されているコードをどのように捉えればいいかわからなくなってしまうものですが、その多くはそれぞれのキーにおける「『四和音』のダイアトニックコード」として分類できます。

その解釈のポイントは三和音のダイアトニックコードと同じであるため、上記のような一覧を手元に用意し、まずそれを特定してしまうと分析をより円滑に進められるはずです。

手順(3)コードの流れを強進行で解釈する

コード進行をダイアトニックコードの度数と役割によって捉えることができたら、その次の分析手順としてコード進行の流れを理論的に解釈します。

こちらで主に注目するのは「『強進行』があるか」という点です。

▼関連ページ  強進行について(通称「4度進行」=ドミナントモーションの元になる力強い音の動き)

強進行について(通称「4度進行」=ドミナントモーションの元になる力強い音の動き)

強進行への着目

上記でご紹介した別ページでも解説しているとおり、「強進行」とは強い結びつきを感じさせる音の動きを意味する音楽用語です。

以下は、強進行となる音の動きを一例として挙げたものです。

- ド→ファ

- ソ→ド

- ラ♭→レ♭

- シ♭→ミ♭

これらは、強進行の中でも最も強い動きとされる「完全4度上」への音の動きです。

コード進行においてはこれらがルート音(コード表記における大文字アルファベット部分)のつながりによって解釈され、例えば「キー=Cメジャー」においては以下のようなコード進行が強進行に相当します。

- C→F(C[ド]からF[ファ])

- Dm→G(D[レ]からG[ソ])

- Em→Am(E[ミ]からA[ラ])

- G→C(G[ソ]からC[ド])

- Am→Dm(A[ラ]からD[レ])

ここで、改めて既にご紹介したコード進行(キー=Cメジャー)を以下に示します。

| C | Am | Dm | G |

これを強進行(完全4度上へのルートの動き)によって解釈すると、

- Am→Dm

- Dm→G

というふたつのコードのつながりがそれに当たるものだということがわかります。

つまり、このコード進行を強進行の観点から分析すると

- 「Am→Dm」「Dm→G」という二か所に強進行が含まれている

- コードの流れがスムーズだと感じられるのはそのような理由があるからなのかな…

というような吟味ができる、ということです。

その他(2度上、など)の解釈

上記以外にも、例えばダイアトニックコード内の隣りのコードへ進むようなコードの動きもそれに準ずるような説得力を持つものだとされています(以下「キー=Cメジャー」での例)。

- C→Dm(C[ド]からD[レ])

- F→G(F[ファ]からG[ソ])

- G→Am(G[ソ]からA[ラ])

このように、強進行(完全4度上への音の動き)やそれに準ずるような音の流れを事前に理解しておき、コード進行をそのような観点から捉えることで各コードのつながりを理論的に解釈することができるようになります。

手順(4)コードのつながりを「定番の型」によって捉える

前述した、「度数」「役割(機能)」「強進行」とあわせて、コード進行をダイアトニックコードと照らし合わせながら分析する際に役立つのが「定番の型」です。

これらは、その名の通り

「よく使われているコード進行を型としてまとめたもの」

で、具体的には、例えば前述した「C→Am→Dm→G」というコード進行は「Cメジャーダイアトニックコード」における

「一番目(I)→六番目(VIm)→二番目(IIm)→五番目(V)」

というつながりであることから、

「いち、ろく、に、ご」

などと呼ばれています。

▼その他、「定番の型」は以下のページでもまとめています。  作曲に使えるコード進行の定番(※初心者向け) 特に頻繁に使われる10パターンのまとめとそのアレンジ

作曲に使えるコード進行の定番(※初心者向け) 特に頻繁に使われる10パターンのまとめとそのアレンジ  コード進行を数字(度数)で表す利点・代表的な数字パターンの解説 キー別のコード進行を効率良く覚える/扱うための概念

コード進行を数字(度数)で表す利点・代表的な数字パターンの解説 キー別のコード進行を効率良く覚える/扱うための概念

分析に慣れたら「定番の型」の概念が重宝する

上記で既に述べた通り、例として挙げている「C→Am→Dm→G」は度数やコードの役割、また強進行の観点からも筋の通ったコード進行だといえます。

そのうえで、それが「I→VIm→IIm→V」として整理されていると解釈すれば、これら「定番の型」は

理論的に筋の通ったコード進行を、ダイアトニックコードの度数表記によって「型」にしたもの

だということがわかります。

コード進行の分析に慣れた時点ではそれらをこの「定番の型」の概念によって捉えることで、より簡略的(構造的)に解釈することができます。

つまり、例えば「C→Am→Dm→G(キー=Cメジャー)」というコード進行を見かけた際には、

「ああ、『I→VIm→IIm→V』の型だね」

と解釈することで、それが

- トニック同士のコードのつながり(I→VIm)

- 完全4度上のへのルートの動き(VIm→IIm、IIm→V)

を含む理論的に筋の通ったコード進行としてそれを簡単に捉えることになる、ということです。

もちろん、これを行うにはそもそもそれら「定番の型」がどのような構造になっているかを事前に把握しておく必要があります。

実際のところ、これら「定番の型」は既存のコード進行において頻繁に扱われているため、コード進行をダイアトニックコードによって分析する際にはこのようなやり方をするのがより直接的で便利です。

手順(5)ノンダイアトニックコード(ダイアトニックコード以外のコード)を明らかにし、それらを理論的に解釈する

ここまでを通して、コード進行の骨格をダイアトニックコードによって紐解くことができます。

その上で、前述したように曲にはノンダイアトニックコード(ダイアトニックコード以外のコード)が含まれていることがほとんどです。

これ以降の分析ではそれらの位置づけをより細かく把握していきますが、実際のところノンダイアトニックコードを含むコード進行の分析ではより理論的な知識が求められます。

それぞれのコードについて学び、そこからコード進行が分析できるようになる

例えば、コード譜の中に「dim」というアルファベットの付いたコードを含む

というコード進行や、「GonB(G/B)」のような分数コードを活用した

というコード進行が存在していることがあります。

「これらをどう分析するか」といわれれば、そのためにはそれぞれのコードが意味するところと、代表的なコードの流れなどを事前に把握しておく必要があります。

そして、これらノンダイアトニックコードの手法にはさまざまなパターンがあるため、そのやり方を「ノンダイアトニックコードの分析」としてまとめて述べることが困難です。

つまりは、各種ノンダイアトニックコードの理論的手法を別途学び、その都度対処していく以外に方法が無い、ということです。

音楽理論学習の進め方

ノンダイアトニックコードを含むコード進行の分析は、音楽理論の知識を深く学ぶほど円滑に行えるようになるものです。

以下のページでは、それらを含む音楽理論(コード理論)の学習について詳しく解説しています。

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

このページを媒介としてそれぞれの知識を学び、コード進行分析に役立てるようにしてみて下さい

番外編(曲分析について)

以下のページでは、コード進行よりもさらに大きな観点から楽曲を分析する「曲分析」について解説しています。

作曲の上達を目指している方は、こちらも是非参考にしてみて下さい。

曲分析の重要性について(曲分析の概要や効果、曲分析を習慣にすると作曲が上達する理由について)

曲分析の重要性について(曲分析の概要や効果、曲分析を習慣にすると作曲が上達する理由について)

まとめ

ここまでコード進行分析の方法について詳しく解説してきました。

改めて、以下に手順をまとめます。

- 曲のキーを明らかにする

- コード進行をそのキーのダイアトニックコードの度数と役割で捉える

- コードの流れを強進行で解釈する

- コードのつながりを「定番の型」によって捉える

- ノンダイアトニックコード(ダイアトニックコード以外のコード)を明らかにし、それらを理論的に解釈する

ここまでの解説を踏まえると、やはり音楽理論の知識がある程にコード進行分析を円滑に、かつ中身の濃いものとして行うことができる、ということがわかります。

音楽理論の学習と並行してコード進行分析を行うようにして、日頃からコード譜を分析的(理論的)視点によって捉えることを習慣づけてみて下さい。

補足

以下のページでは作曲上達の方法について詳しく解説しています。

作曲を独学で進めるときの勉強方法 「上達に欠かせない5つの柱」とは? これをやれば作曲は上手くなる!

作曲を独学で進めるときの勉強方法 「上達に欠かせない5つの柱」とは? これをやれば作曲は上手くなる!

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

著者:

著者: