こちらのページでは、少し都会的なサウンドを持つコードとして扱われている「セブンスコード」の成り立ちと、その詳細について解説していきます。

ページの最後では、動画での解説も行います。

目次

セブンスコードとは?

「セブンスコード」とは、ルート音(根音)に対して7度の音を含むコードのことを指す言葉です。

「7度=7th、セブンス」であることからこのような名前が付けられており、日本語では「7の和音」「7度の和音」などと呼ばれることもあります。

コードの構造と7度の意味

一般的に、コード(和音)は「ルート音」と呼ばれる「基礎となる音(1度)」をもとに、そこから「3度」「5度」の音を積み重ねた三つの構成音によって成り立ちます(三和音)。

▼関連ページ  【コード(和音)とは?】 音楽で扱われている「コード」はどのように成り立っているか?を考える

【コード(和音)とは?】 音楽で扱われている「コード」はどのように成り立っているか?を考える  音楽における「度数(ディグリー)」の詳細について(音程や「何番目か」を表す「度」という概念)

音楽における「度数(ディグリー)」の詳細について(音程や「何番目か」を表す「度」という概念)

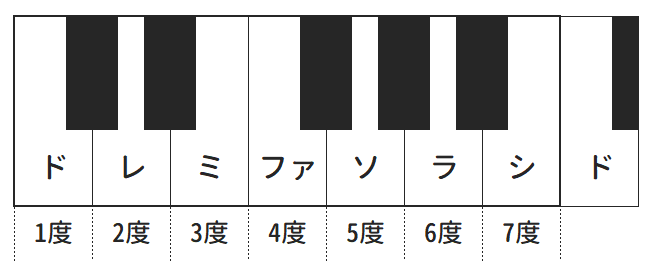

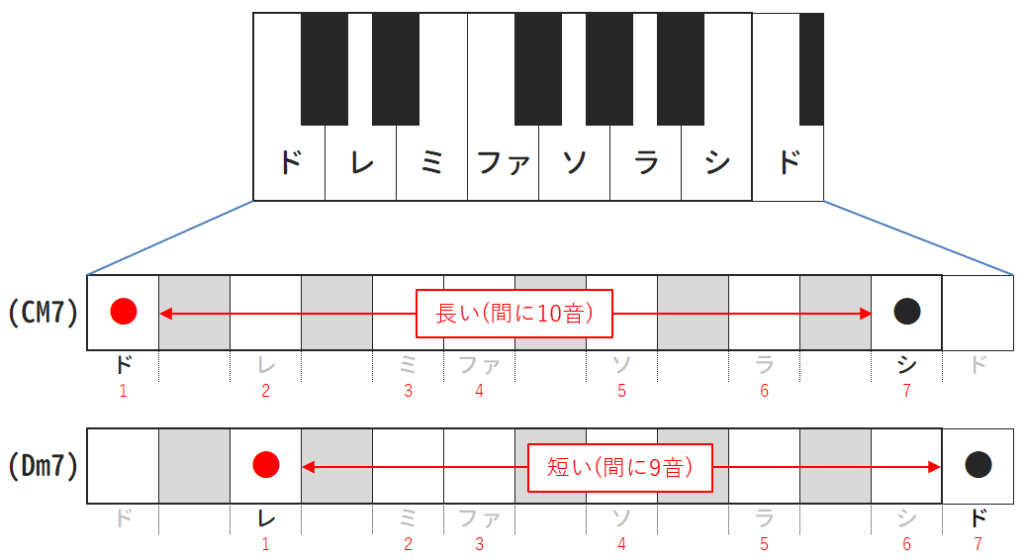

上記ページでも解説している通り、音同士の離れ具合(音程)は「度数」という尺度によって表され、これについては、例えば

「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」

のうちの「ド」を「ルート音(1度)」としたとき、それぞれの音が「2度」~「7度」だと考えると理解しやすいです(以下図)。

上記の図をもとに、例として

- 「ド」=1度

- 「ミ」=3度

- 「ソ」=5度

の3音を重ねることで「C」というコードを形作ることができますが、このページでテーマとしている「セブンスコード」は、そこにさらに「7度」の音を加えるコードのことを指すものです。

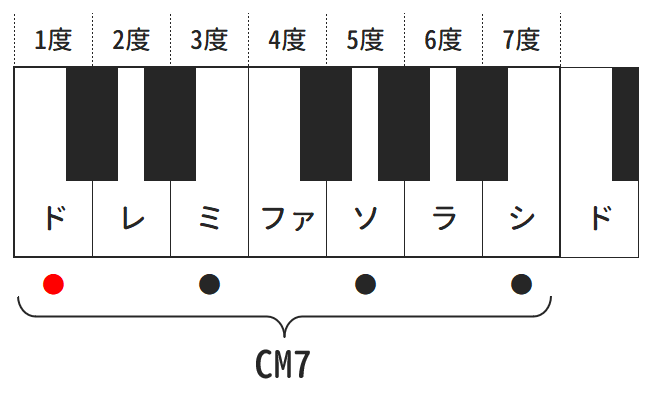

つまり、

- 「ド」=1度

- 「ミ」=3度

- 「ソ」=5度

- 「シ」=7度

までを重ねて作られる「CM7(シーメジャーセブンス)」のようなコードがセブンスコードにあたります(以下図)。

このようなコードは、四つの構成音をもつことから「四和音」などとも呼ばれます。

構成音が増える=響きが豊かになる

上記で述べたように、「7度」の音は基本的に「1度」「3度」「5度」に次ぐものとされています。

この「1度」「3度」「5度」のみによって成り立つ三和音はコードの基本であり、最も簡潔な響きを持ちます。

三和音へさらに7度の音を加えるセブンスコードはより豊かな響きを持ち、それらは

- 都会的

- 華やか

- 大人っぽい

などの印象をリスナーに与えます。

そのような理由から、セブンスコードはジャズやR&Bなどの音楽や、ポップスやロックなどにおいても少し響きを複雑にしたい場面などでよく活用されます。

二種類のセブンスコード

セブンスコードを理解するうえでポイントとなるのが

セブンスコードには大きく二つの種類が存在する

という点で、これに通じるのが

- 長7度(ちょうななど)

- 短7度(たんななど)

という二つの概念です。

長い7度と短い7度がある

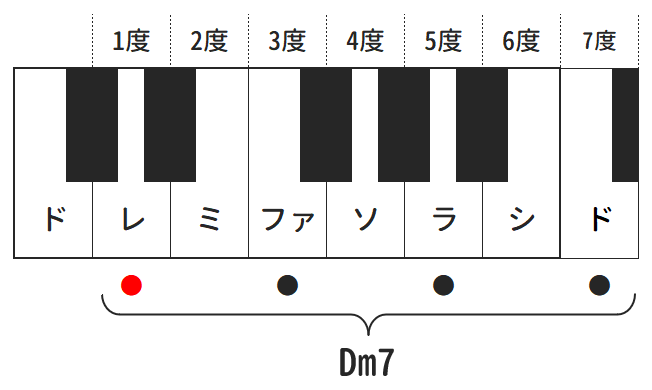

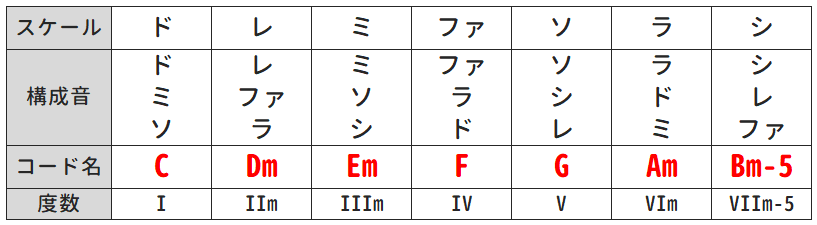

以下は、上記で述べた「CM7」と同じような要領で、「レ」をルート音(1度)としながら同じく「3度」「5度」「7度」を積み重ねてセブンスコードを形作っている図です。

このコードは

- 「レ」=1度

- 「ファ」=3度

- 「ラ」=5度

- 「ド」=7度

によって成り立つ「Dm7(ディーマイナーセブンス)」に相当するものですが、ここでの「7度」と前述した「CM7」における「7度」は実際のところそれぞれ異なる音程を持っています。

以下は、それをわかりやすく示すために「CM7」「Dm7」における

- 「ド(1度)」から「シ(7度)」(CM7)

- 「レ(1度)」から「ド(7度)」(Dm7)

の音程を比較した図です。

それぞれは共に

- ド(1),レ(2),ミ(3),ファ(4),ソ(5),ラ(6),シ(7)

- レ(1),ミ(2),ファ(3),ソ(4),ラ(5),シ(6),ド(7)

という捉え方から「1度」と「7度」の関係に違いはないものの、その中身を紐解くと

- 「ド(1度)」から「シ(7度)」=長い

- 「レ(1度)」から「ド(7度)」=短い

という状態になっていることがわかります。

つまり、ひとえに「7度」といっても厳密にはそこに音程の違いがあるということで、このそれぞれは

- 間に10音の隔たりがある音程=長7度

- 間に9音の隔たりがある音程=短7度

として定義されます。

二種類のセブンスコードの表記方法

上記を前提として、例として挙げた「Dm7」は

「Dm」という三和音に「7(短7度)」が付加されている状態(「Dm」+「7」)

を意味するコードネームの表記であり、もう一方の「CM7」は

「C」という三和音に「M7(長7度)」が付加されている状態(「C」+「M7」)

を意味します。

セブンスコードにおいて、二種類の7度はこのようにコードネームの表記によって区別されます。

コードネームにおける「長7度」の表記については、上記例のように「M7」を活用したり、またこれ以外にも「maj7」や「△7」が活用され「Cmaj7」や「C△7」のように書き表されることもあります。

ここから、コードネームにある「M7」または「7」の表記によって、そのコードにおける7度の音が「長7度」「短7度」のいずれかであるかが即座にわかります。

さらには、同じような観点から、例えば

- C7(「C」に「短7度」が付加されたコード)

- DmM7(「Dm」に「長7度」が付加されたコード)

なども存在しています。

「7度」には、さらに「減7度」「増7度」などの種類もあります。こちらでは、セブンスコードを理解するうえで必要な「長/短」の概念のみに絞り解説を進めます。

ダイアトニックコードにおけるセブンスコード

セブンスコードは、コード進行の骨組みとなる「ダイアトニックコード」においても活用することができます。

▼関連ページ  ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

そのキーのスケールを活用して7度まで音を重ねる

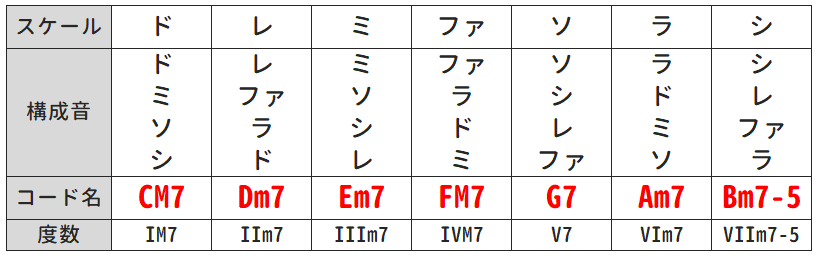

上記別ページでも解説している通り、(メジャー)ダイアトニックコードのもとになるのはそのキーの「メジャースケール」であり、これは例えば「キー=Cメジャー」における

「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」

というメジャースケールの音のみを活用して

「C、Dm、Em、F、G、Am、Bm-5」

という7個のコードが形作られることを意味します(以下表)。

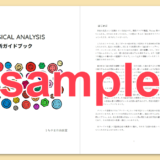

そのうえで、これらは三つの構成音から成る三和音であるため、ここまでに解説したのと同じ概念により7度まで音を重ねることですべてをセブンスコードにすることができます。

この例では、「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ(=Cメジャースケール)」のそれぞれの音をルート音(1度)としながら「1度」「3度」「5度」「7度」となるように、

- ド(1)、ミ(3)、ソ(5)、シ(7) = CM7

- レ(1)、ファ(3)、ラ(5)、ド(7) = Dm7

- ミ(1)、ソ(3)、シ(5)、レ(7) = Em7 …

のような調子でセブンスコードを導くことができます。

これを整理したのが以下の表です。

ダイアトニックコードの構成音を考えるうえでポイントとなるのが、上記でも述べているように、

そのキーのメジャースケール(上記例における「Cメジャースケール」)の音のみを活用する

という点です。

セブンスコードを活用する際にも、スケールに沿って1音飛ばしで音を重ねるようにコードを作ることで、そのキーに調和する状態を保ちながらコードを組み立てることができます。

三和音のダイアトニックコードをセブンスコードへ拡張する

四和音(セブンス)のダイアトニックコードには三和音の音がすべて含まれるため、三和音の機能を維持しながら響きをより豊かにするような観点で差し替えることができます。

上記に挙げた「キー=Cメジャー」の場合、例えば

C→F→G

のようなコード進行があったとき、それをそのまま

CM7→FM7→G7

のようにセブンスコードとして表すことができます。

また、もちろんセブンスコードの部分的な活用も可能で、これを

- C→F→G7

- C→FM7→G

のようにすることもできます。

ジャズの音楽理論書などでは、根本的に「ダイアトニックコードは四和音(セブンスコード)である」という切り口で解説が始められることもあります。これはジャズという音楽の特性によるものだと考えられます。

ダイアトニックコード外となる例

ここで注意すべきは

長7度および短7度を取り違えないようにする

という点です。

例えば「キー=Cメジャー」において「CM7」というとき、このコードは

ド、ミ、ソ、シ

という構成音から成り立ち、既に述べた通りキーの範囲(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ)に収まるものとしてメロディやその他のコードと調和します。

ところが、この「CM7」を「C7」として捉えてしまい、本来の「M7(長7度)」を「7(短7度)」にしてしまうと、構成音は

ド、ミ、ソ、シ♭

となり、そこにはキーの範囲外である「シ♭」の音が含まれてしまいます。

つまり、この「C7」のコードがダイアトニックコード外になってしまう、ということです。

上記で表として整理した通り、ダイアトニックコードの範囲に収めながらコードをセブンスコードとして活用する際には、

- IとIVのコードには「M7(長7度)」を付加する

- それ以外のコードには「7(短7度)」を付加する

というやり方が必要になります。

特に三和音のダイアトニックコードをセブンスコードにアレンジする際には、この点に注意して下さい。

動画で解説

「文章ではよくわからない」という方のために、動画でもセブンスコードについて解説しています。

まとめ

以下はセブンスコードのまとめです。

- 「セブンスコード」とは、「7度」の音を含むコードのこと

- セブンスコードは三和音の状態に比べてより豊かな響きを持つ

- 7度(セブンス)には大きく「長7度」「短7度」の二種類がある

- ダイアトニックコードをセブンスコードにする場合にはIとIVに「M7(長7度)」、それ以外には「7(短7度)」を付加する

既に述べた通りセブンスコードは大人びた雰囲気を持つコードで、上手に活用することでサウンドをより華やかにすることができます。

こちらで解説している内容を踏まえ、是非ワンランク上の作曲にセブンスコードを利用してみて下さい。

音楽理論について詳しく知る

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

著者:

著者: