こちらのページでは、コードの中でも複雑な響きを持つ「テンションコード」について詳しく解説していきます。

目次

テンションコードの概要

「テンション」=「拡張」「緊張」

「テンションコード」とはコード表記の中に「9」「11」「13」を含むもので、構成音中の高音部に特定の音が付加されたコードを指してそう呼ばれます。

一般的な三和音や四和音からさらに構成音が増え、その分だけ響きは複雑になります。

「テンション」という言葉の意味については、後述する通り「四和音の構成音からの拡張(=エクステンション)」を由来とするケースと、その音が生み出す「緊張感(=テンション)」を由来とするケースの2パターンがあります。

四和音に対してさらに音を付加する

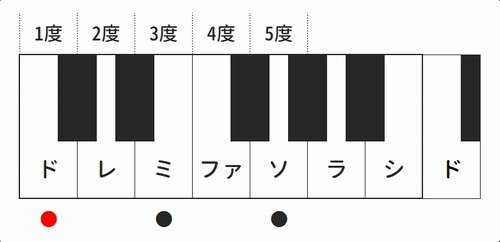

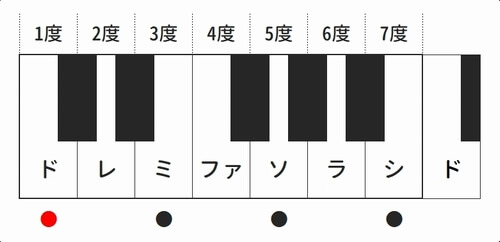

通常、三和音は基準となる音「1度(=ルート音)」から「3度」「5度」の音を積み重ねるように形成されます。

「C」の構成音

ド(1度)、ミ(3度)、ソ(5度)

また上記三和音の状態に、さらに「7度」の音を加えることで四和音の状態とすることができます。

「C」に7度の音を付加した例 (CM7)

ド(1度)、ミ(3度)、ソ(5度)、シ(7度)

▼関連ページ

音楽における「度数(ディグリー)」の詳細について(音程や「何番目か」を表す「度」という概念)

音楽における「度数(ディグリー)」の詳細について(音程や「何番目か」を表す「度」という概念)  セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について

セブンスコードの解説 コードに「7度」の音を含む四和音、その成り立ちと詳細について

「テンションコード」とはこれより先にある概念で、通常「7度」の音が付加されたセブンスコードの状態に、さらにそれ以外の音を付加するようにしてテンションコードが形成されます。

「2度」「4度」「6度」を活用する

前述したとおり、四和音のコードが作られている時点では既に「1度」「3度」「5度」「7度」が使用されています。

コードの構成音の例(四和音):CM7

この状態から新たな音を付加するにあたっては、オクターブ内でまだ利用されていない

- 「2度」

- 「4度」

- 「6度」

を活用し、それぞれの音は通常ルート音から1オクターブ以上離れた高い音として付加されます。

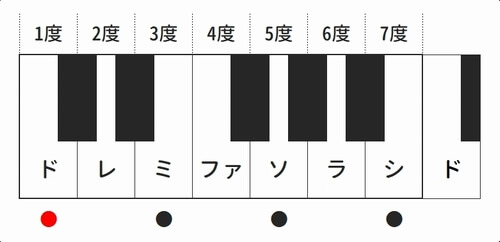

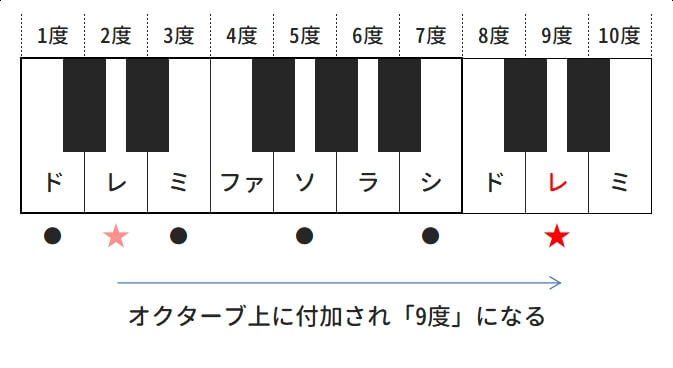

オクターブ(7音)経過したあとの「2度」「4度」「6度」であるため、例えば「2度」であれば

「7+2」=「9度」

などと呼ばれます。

「ド」を「1度」とした場合の「9度」

「4度」「6度」についても同じような概念から「11度」「13度」などと呼ばれ、コード表記におけるそれぞれは、

- 2度=9度=ナインス(9th)

- 4度=11度=イレブンス(11th)

- 6度=13度=サーティーンス(13th)

として扱われます。

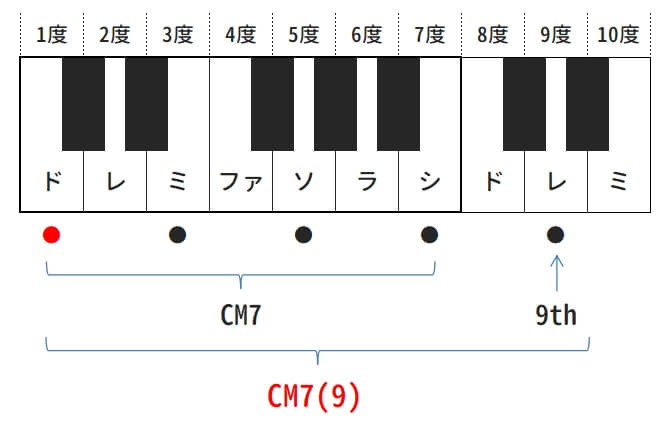

以下の図は、「ド」を「1度」としてそこから「3度」「5度」「7度」「9度」までを積み重ねたコードを表したものです。

「CM7(9)」の構成音

ド(1度)、ミ(3度)、ソ(5度)、シ(7度)、レ(9度)

「CM7」に「9th(ナインス)」が付加された状態であるため、「CM7(9)=シーメジャーセブンナインス」のような形で表記されます。

テンションコードの利用例

「9th」の付加

テンションコードの中でもポップス・ロックにおいて頻繁に利用されるのが「9th(ナインス)」です。

ナインスのテンションは、一般的にダイアトニックコード内の

- 「IM7」

- 「IIm7」

- 「IVM7」

- 「V7」

において活用されます。

また、中でも「V7」はテンションノートの変形が許容できる響きを持っているため、ナインスを半音上下させて

- 「♭9th(フラットナインス)」

- 「#9th(シャープナインス)」

とすることもあります。

以下は、テンションを付加する前の(四和音の)コード進行例です。

CM7→Dm7→G7→CM7(IM7→IIm7→V7→IM7)

上記にナインスのテンションを付加したものが、以下のコード進行例です。

CM7(9)→Dm7(9)→G7(♭9)→CM7(IM7(9)→IIm7(9)→V7(♭9)→IM7)

ここでの例のように、通常の四和音の構成にナインスを付加して、手軽にテンションを含むコード進行を作り出すことができます。

また、テンションコードは四和音の構成を発展させた概念であるため、四和音の伴奏に割り当てられていたメロディも問題なく調和します。

「13th」の付加

ダイアトニックコード内の「V7」に対する「13th」の付加も、R&Bなどで頻繁に見かけられる手法です。

またナインスと同じように、こちらでも「13th」を半音下げた「♭13th(フラットサーティーンス)」が活用できます。

以下はサーティーンスを含んだコード構成の例です。

CM7(9)→Dm7(9)→G7(13)→CM7(IM7(9)→IIm7(9)→V7(13)→IM7)

ここでの例を踏まえると、ダイアトニックコード内の「V7」にはさまざまなテンションを付加できるということがわかります。

「add9」の構成

既にご説明したとおり、基本的にテンションコードは四和音の先にある概念として扱われます。

反面で、ポップス・ロックにおいては三和音の状態に直接ナインスの音を付加する「add9(アドナイン・アドナインス)」というコードも同様に活用されます。

「add」とは「付け加える」というような意味を持つ英単語ですが、「add9」とはすなわち「9thを付け加えている」ということを意味しています。[/memo]

例えば「Cadd9」というコードであれば、「C(ド・ミ・ソ)に9th(レ)を付け加えている」=「(セブンスを含まない)三和音の状態に直接9thが付加されている」ということを表します。

これは本来の意味での「テンションコード」とは違った特殊なコードに分類されるようなものですが、ナインスの利用とあわせて覚えておくと整理しやすいはずです。

「add9」の多くは、ダイアトニックコード内の「I」または「IV」において活用されます。

以下はそのコード進行例です。

Cadd9→Fadd9(Iadd9→IVadd9)

三和音の響きに直接ナインスが付加されるため、セブンスを含むテンションコードに比べてどことなく神秘的な響きが生まれます。

まとめ

以下はテンションコードのまとめです。

- テンションコードは四和音を前提とした概念

- 「9th」「11th」「13th」がある

- ポップスやロックで頻繁に使われるのは「9th」

- 「V7」にはいろいろなテンションの付加が認められている

一見難しそうなテンションコードも、ここで解説しているとおりダイアトニックコードの延長にあるものとして捉えると理解しやすいはずです。

音楽理論について詳しく知る

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

著者:

著者: