楽譜(五線譜)を見る時には、一番左にある「ト音記号(またはヘ音記号等)」に併記されている「#」や「♭」の数を数えるだけで、その曲のキーを簡単に判別できます。

こちらのページではそれらの整理と、なぜ「#」や「♭」が付くのかという点などについて解説していきます。

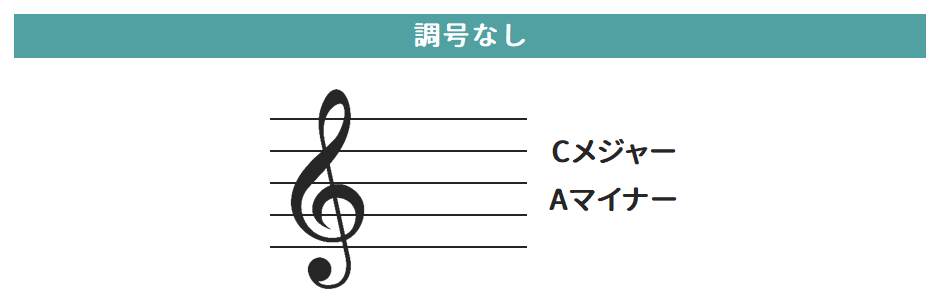

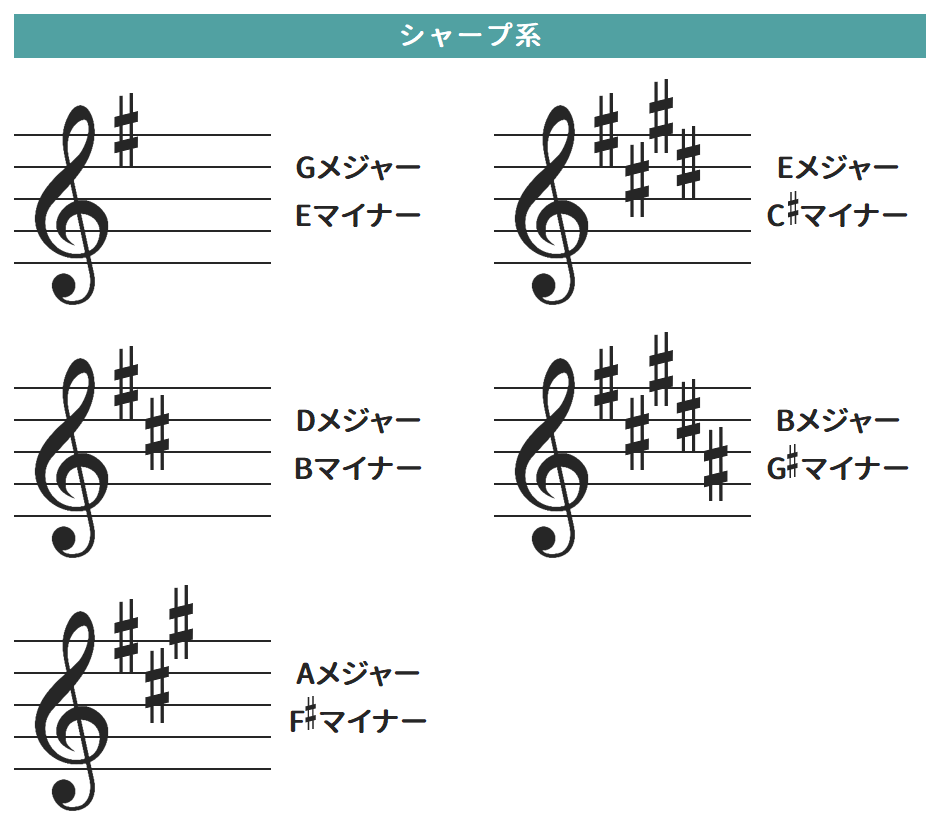

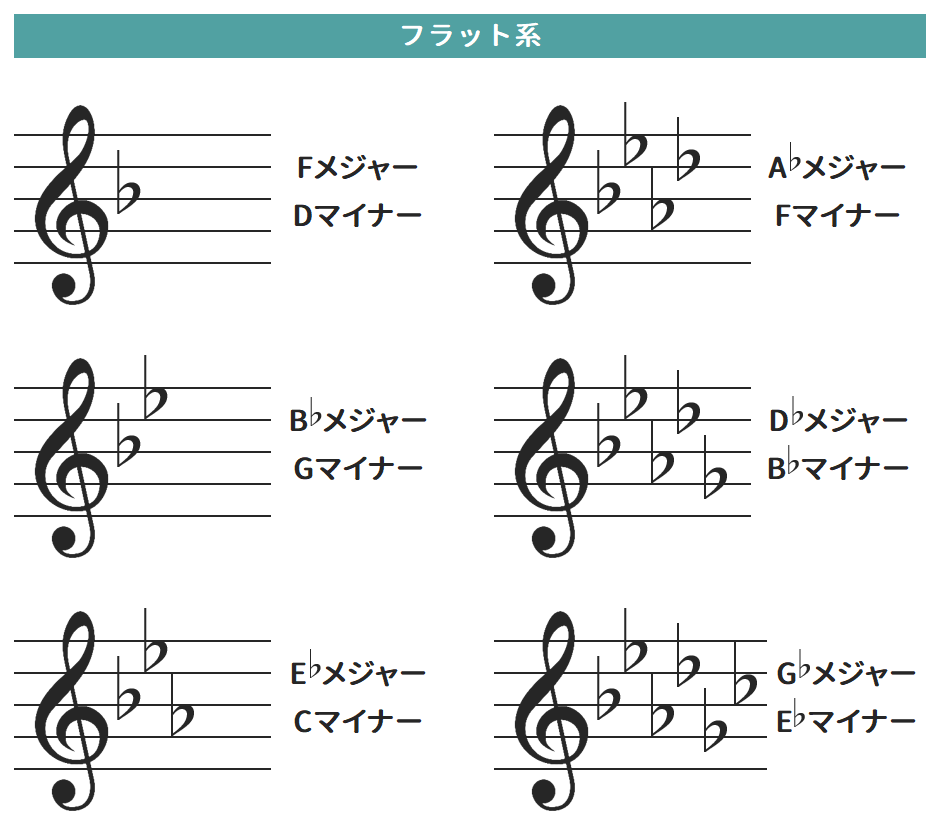

調号の対応表

以下は楽譜における「#」「♭」の付き方(調号)と、それぞれのキーの対応表です。

この一覧を手元に置いておけば、楽譜を見ただけでその曲のキーを瞬時に判別することができます。

上記の一覧を見るとわかる通り、「#」「♭」が無い状態を「キー=C(メジャー)」として、そこから調号の「#」がひとつずつ増えるにしたがって、キーは

と変化し、「♭」が増えると、

と変化します。

ひとつのメジャーキーによってひとつのマイナーキーも形作ることができるため、上記一覧にはそれらもあわせて記載しています。

これらをもとに、例えば楽譜を見てト音記号の隣に「#」がひとつ付いていた場合、「ああ、この曲のキーは『Gメジャー(またはEマイナー)』だな」と瞬時に判別することができます。

「#」「♭」は五線譜上の場所を維持しながら徐々に増えていく

以下は、「#」ひとつ~三つの状態を改めて順番に並べたものです。

これを見るとわかるように、「#」と「♭」はそれらが無い状態を基準として、ひとつずつ、直前の状態を維持するような形で右側に追記され増えています。

さらには、この「#」「♭」が記される五線譜上の場所にも変動はなく、例えば、ひとつ目(一番左)の「#」が必ず五線譜上の「ファ」の音にあたる箇所に書かれているように、それらは常に同じ場所に記されていきます。

※「『#』『♭』がどこに書かれるか」という点について、詳しくは後述します。

「#」「♭」の数とキーの変化について

「#」「♭」の数によるキーの変化には以下の法則があります。

- #=ひとつ増えると、キーは完全5度上の音にあがる

- ♭=ひとつ増えると、キーは完全4度上の音にあがる

この「完全5度」「完全4度」という表記がわかりづらいかと思いますが、具体的にいえばそれぞれは、

- 完全5度上の音=ピアノの鍵盤でいう七つ先の高い音

- 完全4度上の音=ピアノの鍵盤でいう五つ先の高い音

のことを指します。

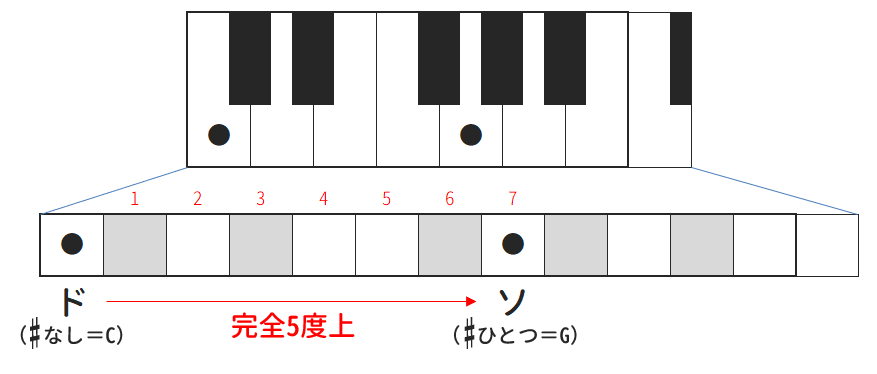

その例として、以下は「#」の無い状態である「C(ド)」と、「#」ひとつの「G(ソ)」の音の関係を表した図です。

「C(ド)」の音から数えて、黒鍵を含むピアノの鍵盤七つ分高い場所に「G(ソ)」の音が存在していることがわかります。

このように、「#」がひとつ増えることで、キーは「C」から完全5度上の「G」へと変わります。

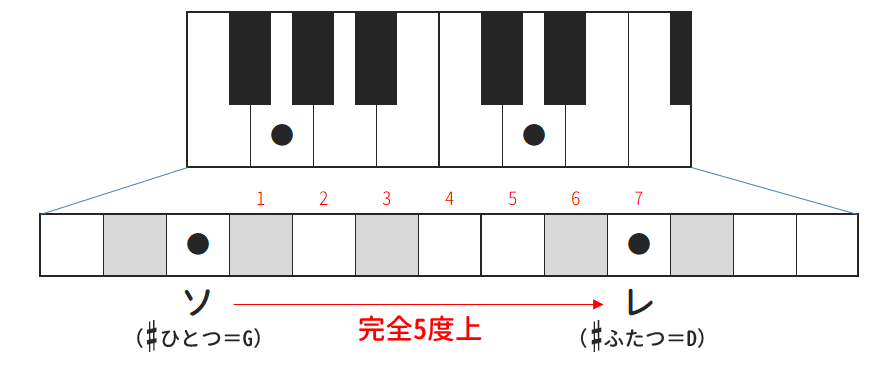

この調子でさらに「#」がひとつ増えると、キーは「G(ソ)」から鍵盤七つ分高い場所にある「D(レ)」に変わります。(※下記図)

「♭」についても原理は同じで、「♭」が増えるにしたがってキーは完全4度上の音(ピアノの鍵盤でいう五つ先の高い音)に変わっていきます。

これらを踏まえ、以下のような手順によって「#」「♭」の数とそれぞれに対応するキーを割り出すことができます。

| シャープ系 | |

|---|---|

| #無し | キー=C |

| ↓ | ↓鍵盤七つ先 |

| #ひとつ | キー=G |

| ↓ | ↓鍵盤七つ先 |

| #二つ | キー=D |

| ↓ | ↓鍵盤七つ先 |

| #三つ | キー=A |

| ↓ | ↓鍵盤七つ先 |

| #四つ | キー=E |

| ↓ | ↓鍵盤七つ先 |

| #五つ | キー=B |

| フラット系 | |

|---|---|

| ♭無し | キー=C |

| ↓ | ↓鍵盤五つ先 |

| ♭ひとつ | キー=F |

| ↓ | ↓鍵盤五つ先 |

| ♭二つ | キー=B♭ |

| ↓ | ↓鍵盤五つ先 |

| ♭三つ | キー=E♭ |

| ↓ | ↓鍵盤五つ先 |

| ♭四つ | キー=A♭ |

| ↓ | ↓鍵盤五つ先 |

| ♭五つ | キー=D♭ |

| ↓ | ↓鍵盤五つ先 |

| ♭六つ | キー=G♭ |

「#」「♭」の数とそれに対応するキーは暗記してしまうのが望ましいですが、もし分からなくなってしまった場合は上記の概念を活用することができます。

調号としての「#」「♭」の詳細

ここからは、ト音記号に併記される「#」「♭」がなぜキーを表すのか、またそれらが五線譜のどこに書かれるのか、という点について解説します。

まとまりを感じる音を中心に音楽は作られる

そもそも、ピアノの鍵盤(下記図)を見るとわかるように、音には「白鍵=七つ」+「黒鍵=五つ」の全12種類が存在します。

それぞれは等間隔に並ぶひとつずつの音であるため、これらを無計画に扱うと音楽はぐちゃぐちゃなものになってしまいます。

そこで、音楽をまとまりのあるものとして感じさせるために「スケール」という概念が活用されます。

具体的には、

- 中心となるひとつの音

- そこから割り出された他六つの音

をまとまりのある音のグループとして活用します。

この「まとまりのある音のグループ」を「メジャースケール(またはマイナースケール)」などと呼びます。

▼関連ページ

メジャースケールの内容とその覚え方、割り出し方、なぜ必要なのか?について

メジャースケールの内容とその覚え方、割り出し方、なぜ必要なのか?について

メジャースケールについて

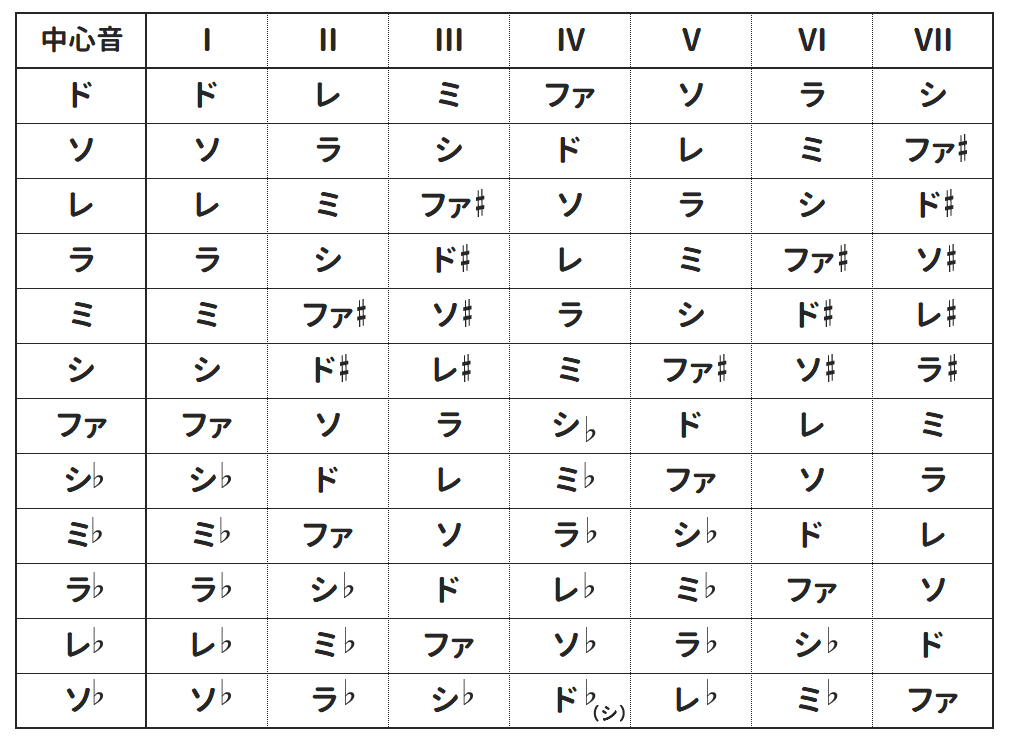

上記で述べた「メジャースケール」とは、簡単にいえば「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の音の並び方を指すもの(以下図)です。

上記図にあるローマ数字(I,II,III…)は「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の並び方を構造によって表したものです。

つまり、起点(中心音)である「I」の音から、上記の構造に沿って音を選ぶことで「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の雰囲気が感じられる、ということです。

メジャースケールは「構造=並び方」のこと

ここでポイントなるのが、

メジャースケールは構造である

という点です。

すなわち、上記の図で示したローマ数字(I,II,III…)の構造を使えば、さまざまな音から

「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の音階=「まとまりのある雰囲気」

を作り上げることができるのです。

音に黒鍵が選ばれる=「#」「♭」がつく

以下は例として、「レ」を起点(中心音)としてメジャースケールを作り上げている図です。

メジャースケールの構造(I,II,III…)を前提としつつ「レ」を起点にして音を当てはめるため、この例のように特定の音に鍵盤でいう黒鍵が選ばれることになります(※上記例でいう「ファ#」の音)。

こうして、全12音すべての音を起点としてメジャースケールを作り上げ、一覧にしたのが以下の表です。

上記表を見ると、Cメジャースケール以外のすべてのスケールで何らかの音に「#」「♭」が付いていることがわかります。

このページでテーマとしているキーの概念はこれをそのまま活用したもので、それは例えば

「レ」を起点(中心音)とした「Dメジャースケール」を活用するのが「キー=Dメジャー」の音楽

ということです。

キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉

キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉

ト音記号に併記される「#」「♭」

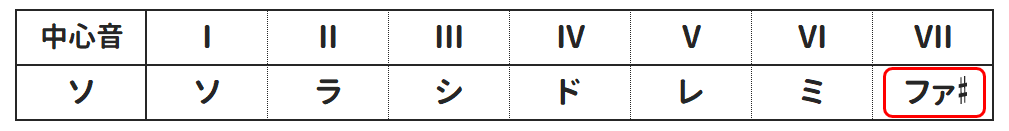

ここで話を楽譜の「#」「♭」に戻すと、例えば「#」ひとつが書かれた以下の状態(キー=G)の場合、

「#」は五線譜における「ファ」の線上に書き込まれています。

これは、

「『ファ』の音に『#』を付けて演奏してください」

ということを意味するものですが、その上で前述のメジャースケール一覧から「Gメジャースケール」(下記の表)を確認すると、同じように「ファ」のみに「#」が付いていることがわかります。

これを整理すると、

↓

↓

となります。

本ページの冒頭で、

とご説明したはこのような理由からで、メジャースケールにおいて「#」「♭」の付く音が常に不変であるように、調号においてもそれは変わらないのです。

これが楽譜における「#」「♭」の位置=調号とキーの概念であり、それらをメジャースケールと紐付けて認識することで、成り立ちがすんなりと理解できるはずです。

まとめ

ここまで、楽譜におけるキーの見分け方について詳しく解説してきました。

まとめると、以下のようになります。

- ト音記号(またはヘ音記号等)に併記される「#」「♭」の数を数えることで、キーを瞬時に判別できる

- 「#」「♭」はひとつずつ、直前の状態を維持するような形で右側に追記され増えていく

- 「#」がひとつ増えるとキーは完全5度上の音にあがり、「♭」がひとつ増えるとキーは完全4度上の音にあがる

- 「#」「♭」の位置は「その音に『#』または『♭』をつけて演奏してください」ということを伝えており、それはキーのメジャースケールと連動している

五線譜において「#」「♭」等の調号は当然のように記されていますが、これらを理解することでなぜそのように表記されるがより明確に把握できます。

さまざまな曲の五線譜とその調号、メジャースケールの一覧を見比べながら、是非改めて確認してみてください。

音楽理論について詳しく知る

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

著者:

著者: