作曲初心者によくあるのが、

という悩みです。

特にメロディが先に思い浮かんでいるような場合、多くの人はそこに合うコードを探すことにとても苦労します。

こちらのページではそんなみなさんのために、作曲の時にコードをつけるための考え方(組み立て方)について解説します。

目次

コードがわかるようになるための基礎知識

コードを理解するための予備知識となるのが「キー」という概念です。

カラオケが好きな人はこの言葉になじみがあるはずですが、「キー」とは簡単にいえば

を意味するものです。

▼関連ページ

キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉

キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉

12個のうちで、主に使う音が決まっている

上記ページでも解説しているとおり、そもそも音には12種類しかなく、それぞれをただやみくもに使ってしまうと音楽はぐちゃぐちゃなものになってしまいます。

鍵盤には白鍵7個+黒鍵5個=計12個の音しか存在していません

そのため、12個の音の中から特に「心地良い」と感じる音のグループを抜き出し、それを活用して音楽は作られています。

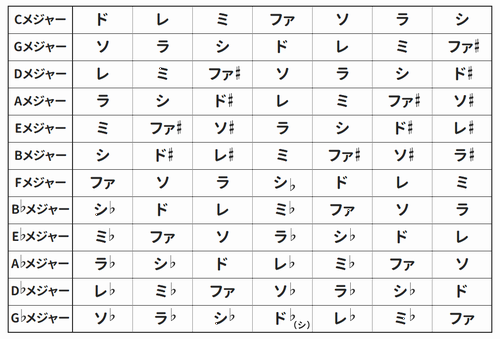

その音のグループを「スケール」などと呼びますが、以下はそれを一覧にした表です。

この表にあるように、例えば

- Cメジャースケール:ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ

- Aメジャースケール:ラ・シ・ド#・レ・ミ・ファ#・ソ#

- Fメジャースケール:ファ・ソ・ラ・シ♭・ド・レ・ミ

などのグループがあり、冒頭で述べた「キー」は「このうちどのグループの音を使うか」を意味するものです。

つまり、「キー=Cメジャー」といったらその音楽では「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の音が主に活用されます。

また、「キー=Aメジャー」なら「ラ・シ・ド#・レ・ミ・ファ#・ソ#」が活用される、というかたちです。

キー→使う音→コード、という流れ

話をこのページのテーマである「コード」に戻すと、それらももちろん「キー」の中に存在するものです。

より具体的にいえば

- 曲の「キー」が決まる

- その曲で主に使われる音が決まる

- その音を使ったコードが決まる

という流れにより、曲で使われるコードはある程度限られてきます。

ページ冒頭で述べたような「コードをどうつければいいかわからない」と悩んでいる場合には、まずこの概念を理解することが大切です。

何よりもまず「キー」を明らかにする

ここまでを整理すると、コードをスムーズにつけるためにはそもそも、

=「曲のキーは何なのか?」

という点を明らかにすべきだということがわかります。

曲のキーさえ明らかになってしまえば、そのキーを土台としたコードのグループが明確になります。

コードは基本的にその中から選べばよく、それによってまとまりのある音楽が成り立っていきます。

「ダイアトニックコ―ド」について

ここで述べている「キーを土台としたコードのグループ」とは、「ダイアトニックコード」と呼ばれるものです。

以下は、それをキーで分けて一覧にしたものです。

ダイアトニックコードについて、詳しくは以下のページでも解説しています。

ダイアトニックコードとスリーコード(概要や成り立ち、コードの役割などについて)

ダイアトニックコードとスリーコード(概要や成り立ち、コードの役割などについて)

実用的なコードのつけ方

上記で解説した内容をもとに、より実用的なコードのつけ方(組み立て方)について考えていきます。

1. キーを決める

既に述べた通り、ポップス・ロック等の曲は「キー」という概念のうえで成り立つものです。

そのため、コードをつけるにあたりまずやらなければいけないのは「キーを定めること」です。

メロディが先にある場合

もし仮に、メロディが先に思いついている場合には、

という観点からそこにコードをつけることが求められます。

つまり、ここで述べている「キーを定める」という作業が、メロディを前提としたものになるということです。

▼この点については、以下のページでも詳しく解説しています。

メロディにコードをつける方法|思いついたメロディにコードをつけるための手順と選び方のコツ

メロディにコードをつける方法|思いついたメロディにコードをつけるための手順と選び方のコツ

これは、上記で述べた

- 曲の「キー」が決まる

- その曲で主に使われる音が決まる

という本来の流れを逆行するようなものです。

すなわち、この場合既にメロディが存在しているため

- メロディがある

- メロディに使われている音を明らかにする

- その音をもとに、キーを明らかにする

という手順をとる必要があるのです。

その詳しい手順については既にご紹介した別ページにて解説していますが、それらを通して「メロディがどんなキーの中で成り立つものか」が明らかになれば、コードをつけていくための準備が整ったことになります。

メロディがない場合の「キーを決める」の意味

メロディが何もない状態でコード進行のみを組み立てていこうと考えている場合、そこでの「キーを定める」とは、「好きなキーを選ぶこと」とも言い換えることができます。

前述したスケールの表にあったように、キーによっては使われる音に「シャープ」や「フラット」が多くつくことになるため、例えば楽器によってその後にコードを表現する場合にはやや難易度が上がります。

おすすめは

- 「キー=Cメジャー」(ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ)

- 「キー=Gメジャー」(ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ#)

- 「キー=Dメジャー」(レ・ミ・ファ#・ソ・ラ・シ・ド#)

あたりで、これらは音に付く「シャープ」の数が少なく、その分コードも扱いやすいです。

2. 決めたキーのダイアトニックコードを明らかにする

キーが定まったあと(メロディが先にある場合にはキーが明らかになったあと)、そのキーの「ダイアトニックコード」を明らかにします。

これは、既に述べたように一覧化されているため、例えば「キー=Cメジャー」と定めたら、

という七つのコードをそこから割り出すことができます。

他にも、例えば「キー=Gメジャー」であれば

などです。

3. 基本的なコード進行の流れに沿ってコードをつなげる

ダイアトニックコードが明らかに出来たら、それらを使って早速コード進行を組み立てていくことができます。

ここで活用するのが

- ダイアトニックコード内にあるコードが持つ機能(役割)

- カデンツ

- 強進行

などの概念です。

ダイアトニックコード内にあるコードが持つ機能(役割)

ダイアトニックコードに含まれる七つのコードそれぞれは違った響きを持っており、それらはコード進行の中で特定の役割を果たします。

これを「機能」などと呼び、それらを活用してコード進行のストーリーが作られます。

※「機能」について詳しくは後述する「カデンツ」のページで解説しています。

「カデンツ」について

「カデンツ」とは、コード進行の流れを「型」として表したようなものです。

▼関連ページ

カデンツ(終止形)の詳細とポップス・ロック作曲への応用

カデンツ(終止形)の詳細とポップス・ロック作曲への応用

カデンツは、既に述べたダイアトニックコードにある七つのコードそれぞれが持つ「機能」を活用して、「起承転結」のようにストーリーを形作ります。

詳しい解説は上記ページに譲りますが、例えばカデンツにある、

という型がわかっていれば、そこから

- 「C→F→G」

- 「C→Dm→G」

というようなコード進行が作れるようになります。

「強進行」について

コード進行を作るうえでもう一つ活用できるのが「強進行」で、これは文字通り「強い(説得力を持つ)音の進み方」のことを指す言葉です。

▼関連ページ

強進行について(通称「4度進行」=ドミナントモーションの元になる力強い音の動き)

強進行について(通称「4度進行」=ドミナントモーションの元になる力強い音の動き)

この「強進行」に基づいてコードをつなげることで、リスナーはそこから心地良いコードの流れや、コード進行の持つ説得力のようなものを感じられるようになります。

この概念を活用すると、

- 「Am→Dm」

- 「Em→Am」

- 「Dm→G」

などのコードの流れが作れるようになります。

「よくあるコード進行」の活用

また、上記で述べた「カデンツ」「強進行」を考慮すると、スムーズなコードの流れはある程度定型化されます。

それらは「よくあるコード進行」のような形でまとめられていることも多く、コードをつなげるうえでのヒントにすることもできます。

以下のページでもご紹介しているため、参考にしてみて下さい。

作曲に使えるコード進行の定番(※初心者向け) 特に頻繁に使われる10パターンのまとめとそのアレンジ

作曲に使えるコード進行の定番(※初心者向け) 特に頻繁に使われる10パターンのまとめとそのアレンジ

コード進行を数字(度数)で表す利点・代表的な数字パターンの解説 キー別のコード進行を効率良く覚える/扱うための概念

コード進行を数字(度数)で表す利点・代表的な数字パターンの解説 キー別のコード進行を効率良く覚える/扱うための概念

コードのつけ方(その後)

ここまでに解説した流れに沿えば、ページ冒頭で挙げた

という悩みは、ある程度解消できるはずです。

そのうえで、もっとコード進行を魅力的なものにしたり、それをさらに自由自在に操るためにはより深い知識や経験が必要となります。

具体的には

- 音楽理論(コード理論)を学ぶこと

- いろいろなコード進行を何度も作ってみること

- 既存の曲のコード進行を分析すること

などを繰り返すことで、もっと円滑に自分の意図した通りコードをつけていくことができるようになります。

コード進行分析の効果

上記で挙げた中でも、コード進行についての理解を深めるために私が特にお勧めしているのが「既存の曲のコード進行を分析する」という作業です。

「分析」とは、コード進行を作曲的な観点から紐解く行為で、これを熱心にやるほど、コード進行の成り立ちが理解できて、結果的にそれを自分でも作れるようになっていきます。

この点について、詳しくは以下のページで解説しています。

コード進行分析の方法 アナライズの手順とコツ・注意点などの解説(キー判別、理論的解釈など)

コード進行分析の方法 アナライズの手順とコツ・注意点などの解説(キー判別、理論的解釈など)

まとめ

以下は、作曲の時のコードのつけ方がわかるようになるためのまとめです。

- キーを決める、または明らかにする

- そのキーのダイアトニックコードを明らかにする

- ダイアトニックコードの機能、カデンツ、強進行を目安にコードをつなげてみる

- 「音楽理論の学習」「コード進行の分析」を通して、コードのつなぎ方について理解を深めることができる

まずは簡単なコード進行をつくり、キーの中でコードをつなげることを体感してみて下さい。

補足

以下のページでは音楽理論の学習について詳しく解説しています。

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

著者:

著者: