こちらのページでは、コード進行の代表的な形である「4536進行」について解説していきます。

手軽に導入できて、かつ使い勝手もいい構成なので是非オリジナル曲などに活用してみて下さい。

目次

「4536進行」の概要

「4536進行」とは、特定のコードの進み方(コード進行)を表した言葉で、具体的には

ダイアトニックコードにおける「四番目→五番目→三番目→六番目」というコードの進み方

を意味します。

▼関連ページ

ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

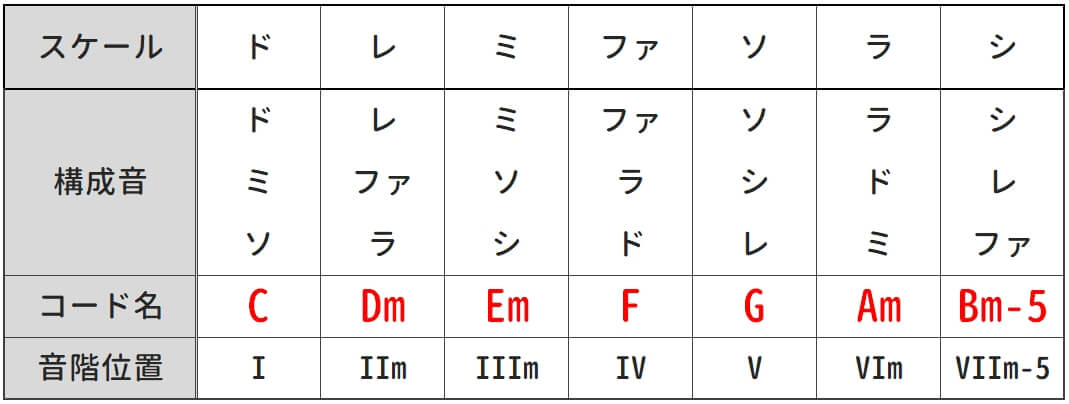

以下は上記ページにも掲載している「キー=Cメジャー」のダイアトニックコード一覧と、そこでの「4536進行」を示したものです。

既にご説明した通り、「Cメジャーダイアトニックコード」において「四番目→五番目→三番目→六番目」とコードをつなげることによって、上記の構成を組み立てています。

このように、キーのダイアトニックコードさえ明らかになっていれば、それを元にして簡単に「4536進行」を作り上げることができます。

「4536進行」が広く活用される理由

上記「4536進行」は心地良い雰囲気を持っており、作曲や演奏の場面で広く活用されています。

それには、以下のような理由があります。

1. ストーリーを感じさせる「機能的なつながり」を持っている

「4536進行」に含まれる「四番目」「五番目」「三番目」「六番目」のコードは、それぞれに特徴的な響きを持っています。

以下はそれを一覧にしたものです。

- 四番目=少し不安定な響き

- 五番目=不安定な響き

- 三番目=安定した響き

- 六番目=安定した響き

ここにある「安定」「不安定」「少し不安定(一時不安)」という三つの機能は、コード進行を組み立てる際に語られる三種の機能分類(下記)です。

- 安定(トニック)=落ち着いた響き、締めくくりや動き出しを感じさせる

- 不安定(ドミナント)=落ち着かない響き、それゆえに安定(トニック)を連想させ、そこに結び付くことが多い

- 一時不安(サブドミナント)=少し落ち着かない響き、ドミナント・トニック双方に結び付く

この「4536進行」を機能的な側面から分析すると、

「少し不安定」な響きが「不安定」になり、そこから「安定」に落ち着いている

と捉えることができます。

機能の流れによって、文章でいう「起承転結」のようなストーリーが演出できている、ということです。

コードは通常、順番に変化してリスナーにさまざまな響きやストーリーを感じさせるものですが、「4536進行」はそのような意味から非常に理にかなった構成だといえます。

2. 二つの強進行を含む

コード進行を考える際に、それぞれのコードが持つ最低音(ルート・根音)の動きは特に重要視されます。

中でも「強い進み方(=強進行)」とされている音の動きがあり、ルートの動きがそうなるようにコードをつなげることで説得力のあるコード進行を作り出すことができます。

「4536進行」におけるコードのつながりにはこの要素が含まれており、強進行の観点からも心地良さを感じることができます。

「強い音の進み方=強進行」について

一般的に、「強進行」は「完全4度上」への音の動きのことを指し、またそれとあわせて「2度上」への音の動きもそれに準じて強い説得力を持つものとされています。

▼関連ページ

強進行について(通称「4度進行」=ドミナントモーションの元になる力強い音の動き)

強進行について(通称「4度進行」=ドミナントモーションの元になる力強い音の動き)

音楽における「度数(ディグリー)」の詳細について(音程や「何番目か」を表す「度」という概念)

音楽における「度数(ディグリー)」の詳細について(音程や「何番目か」を表す「度」という概念)

以下は、例としてそれらの音の動きを「Cメジャースケール=ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ(キー=Cメジャー)」において表したものです。

- ド→ファ

- レ→ソ

- ミ→ラ

- ソ→ド

- ラ→レ

- シ→ミ

- ド→レ

- ミ→ファ

- ファ→ソ 等

そのうえで、前述した「Cメジャーダイアトニックコード」における「4536進行」にルートの動きを併記すると以下のようになります。

このルートの動きと上記の「強進行になる音の動き」を見比べると、以下のポイントにそれが含まれているとわかります。

- F(ファ)→G(ソ) =2度上

- Em(ミ)→Am(ラ)=完全4度上

つまりこれは、「4536進行」には強進行が二つ含まれているということを意味します。

ここから、「4536進行」が強い結びつきを持ったコード進行である、ということが理解できます。

「4536進行」のアレンジ型

「4536進行」は、実際の作曲の中で頻繁にアレンジされます。

以下にその代表的な例を挙げます。

1.「4」を「2」にする「IIm→V→IIIm→VIm」

「4536進行」における「四番目」のコードは、よく「二番目」のコードに置き換えられます。

以下は、前述した「キー=Cメジャー」における「4536進行」と、それを上記の観点からアレンジし「2536進行」としたものの比較です。

F→G→Em→Am(IV→V→IIIm→VIm)

Dm→G→Em→Am(IIm→V→IIIm→VIm)

ダイアトニックコードにおける「四番目」と「二番目」は共に「一時不安(サブドミナント)」の機能を持っており、そのような意味から置き換えが可能です。

「四番目」のコードが「主要三和音(スリーコード)」であるのに対し、「二番目」のコードはその代理ができることから「代理コード」などと呼ばれています。

▼関連ページ

代理コードについて あるコードに似た響きを持つコード&スリーコードの代わりに活用するマイナーコード

代理コードについて あるコードに似た響きを持つコード&スリーコードの代わりに活用するマイナーコード

また、「4→5」を「2→5」に置き換えることで「2度上(4→5)」の強進行を「完全4度上(2→5)」に変形させることができます。

以下は、ルートを併記してそれぞれを比較したものです。

- 4→5「F(ファ) → G(ソ)」=2度上への進行

- 2→5「Dm(レ) → G(ソ)」=完全4度上への進行

既に述べた通り、強進行は「2度上」よりも「完全4度上」の方がより強いものとされており、この置き換えによってコード同士の結びつきをより強めることができます。

2. 上記構成をさらに発展させた「IIm→V→I→VIm」

上記「2536進行」にある「IIIm」をさらに「I」に置き換え、「2516進行」とすることもできます。

以下は「キー=Cメジャー」においてそれらを改めて比較したものです。

Dm→G→Em→Am(IIm→V→IIIm→VIm)

Dm→G→C→Am(IIm→V→I→VIm)

前述の例において「F」を「Dm」に置き換えたのと同じように、同じく共に「安定(トニック)」の機能を持つという理由から「Em」を「C」に置き換えることができます。

この構成は、「循環コード」として有名な「1625進行」を途中から始めたものとしても知られています。

▼関連ページ

循環コードの詳細と成り立ち・派生形や「逆循環コード」についての解説など

循環コードの詳細と成り立ち・派生形や「逆循環コード」についての解説など

3.「3」をセカンダリードミナントにするにする「IV→V→III7→VIm」

「4536進行」にある「IIIm」を「III7」とすることで、セカンダリードミナントコードとして「VIm」への結びつきをより強めることができます。

▼関連ページ

セカンダリードミナントコード 成り立ちとその表記などをわかりやすく解説します

セカンダリードミナントコード 成り立ちとその表記などをわかりやすく解説します

以下は、通常の「4536進行」と、それをセカンダリードミナントコード「III7」によってアレンジした構成の比較です。

F→G→Em→Am(IV→V→IIIm→VIm)

F→G→E7→Am(IV→V→III7→VIm)

上記例からもわかるように、もともとあった「Em(ミ)→Am(ラ)」という完全4度上のルートの強進行はそのままに、「Em」を「E7」とすることができています。

「III7」はそもそもセカンダリードミナントコードとして「VIm」へ結びつくものであるため、このような構成によって

- 完全4度上の強進行

- 「III7」の不安定な響きが解消される(E7→Amの動き)

というふたつをあわせた、より力強いコードの動きを生み出すことができます。

まとめ

ここまで「4536進行」の詳細と、いくつかのアレンジについて解説してきました。

この構成を「コード進行の型」として、ぜひ柔軟に活用してみて下さい。

音楽理論について詳しく知る

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

著者:

著者: