作曲や演奏をするうえでは

- メロディを支えるコードの展開を組み立てる

- コードの上にメロディを乗せる

などが必要となりますが、実際のところ両者がどのような関係によって成り立っているかはなかなか把握しづらいものです。

それを踏まえ、こちらのページでは「メロディとコードの関係」と題して、サンプル曲をもとに両者の位置づけや成り立ちを詳しく考えていきます。

メロディ作りやコード進行の組み立てに、是非参考にしてみて下さい。

目次

メロディとコードの前提

メロディとコードの関係を考えるうえで、その土台となるのが「キー」の概念です。

▼関連ページ  キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉

キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉

詳しくは上記ページでも述べていますが、「キー」とは、簡単にいえば

「まとまった雰囲気を生み出すために、その曲においてどんな音を使うか」

を定義するものだといえます。

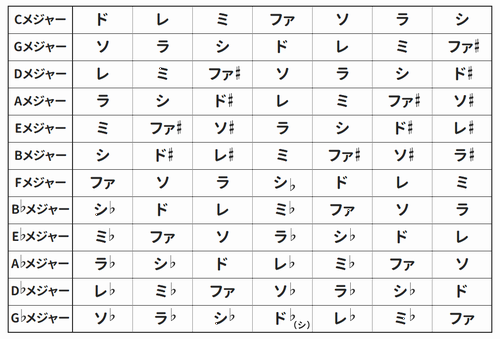

以下は、それぞれのキーで扱う音を一覧にした表です。

この表にある通り、例えばある曲のキーを「キー=Cメジャー」というとき、そこでは

ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ

の7音が主に使われます。

他にも、例えば「キー=Eメジャー」では

ミ・ファ#・ソ#・ラ・シ・ド#・レ#

の7音が使われます。

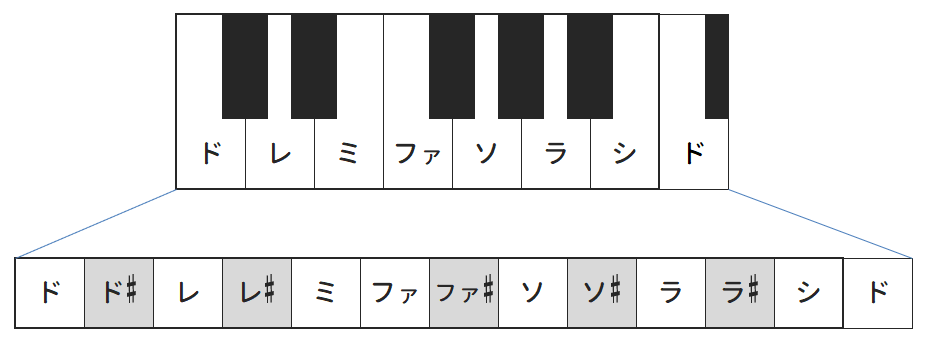

ピアノの鍵盤(以下図)を見るとわかるように、そもそも音楽で扱われる音の種類は(白鍵・黒鍵を含め)12種類です。

この12個は単なる音の整列でしかないため、「キー」という概念によって主に使う7音(中心音とそれに紐づく他6音)を選び、音楽は組み立てられます。

また、上記で述べたようにそれぞれのキーによってその7音のメンバーが変わります。

メロディとコードは基本的に同じ7音で展開される

このページでテーマとしている「メロディ」「コード」のそれぞれは共にいくつかの音によって成り立つものですが、そこでの音使いは上記をその元とします。

つまり、まず前提として「キー」という枠とそれによる「主に使われる7音」が決まっている、ということです。

メロディとコードは基本的にその同じ7音によって展開されるため、お互いが程良く調和します。

メロディとコードの関係を考えるうえで、まずこの点を理解して下さい。

ダイアトニックコードについて

例えば「キー=Cメジャー」の場合、そこでは既に述べたように

ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ

の7音が主に扱われます。

ここから、まずメロディラインには直接的にそれらが活用されることがわかります。

これは、簡単にいえば

- ドードミソーファ…

- ソファーミレードレ…

のようなメロディが作られる、ということです。

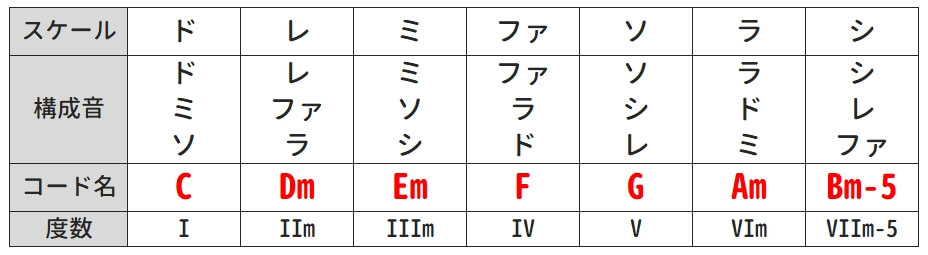

一方、コードには同じ音を活用した「Cメジャーダイアトニックコード」(以下)が活用されます。

▼関連ページ  ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

この7つのコードは、以下の表にある通り「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」(=Cメジャーの音)によって成り立っています。

ここから、

「『ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ』のメロディ」と「『Cメジャーダイアトニックコード』によるコード進行」の両者は調和する

という点を、すんなりと理解できるはずです。

また、ここでご紹介している「ダイアトニックコード」も、前述したキーの概念に応じて、それぞれのキーの音に準拠したダイアトニックコードが存在しています。

以下はそれを一覧にした表です。

ここでは「キー=Cメジャー」として解説を進めますが、実際の音楽では曲のキーに応じたダイアトニックコードが活用されるものと理解して下さい。

メロディとコードの関係例

さらにメロディとコードの関係を詳しく確認するために、以下に「キー=Cメジャー」のサンプル曲を挙げます。

本作の冒頭Aメロ(0分25秒あたり)におけるメロディとコードは、以下のような形になっています。

| C | Dm |

| ミミソミファ | ミレファ |

コードの構成音を使ってメロディを作る

ここで扱われている「C」というコードは「ド・ミ・ソ」という構成音によって成り立っているため、その部分で歌われているメロディとコード、

- メロディ=ミミソミ…

- C=ドミソ

の両者は問題なく調和します。

「ドミソ」という伴奏のうえで、そこにある「ミ」「ソ」を使って「ミミソミ」というメロディが歌われているためです。

まず、メロディとコードの関係を考えるうえでは、ここにあるように

コードの構成音のみを使ってメロディを組み立てること

が検討できます。

これは、メロディとコードの両者を調和させるための最も簡単なやり方です。

メロディに使われる「コード構成音以外の音」の位置づけ

そのうえで、実際のメロディにはコード構成音以外の音も頻繁に扱われます。

以下は、上記例における「コード構成音以外の音」を赤字で示したものです。

- メロディ=ミミソミファ

- C=ドミソ

メロディとコードの関係を考えるうえで次に押さえるべきは、この「コード構成音以外の音」の位置づけです。

存在感の薄い音は許容できる

ここで例として挙げたメロディ、

「ミミソミファ」

の大部分を占めるのは黒字部分「ミミソミ」の音で、これが「C」というコードの構成音に含まれているためコードと調和する、という点は既に述べた通りです。

そのうえで、構成音以外の音である「ファ」は音の長さが短く、またアクセントも弱いため存在感が薄いことがわかります。

このように、メロディは大きく分けて

- 存在感のある(前面に出て聴こえる)音

- 存在感の薄い音

の二つによって成り立っており、それぞれは以下のように分類されます。

- 何度も繰り返される

- 強いアクセントを持っている

- 長く伸ばされる

- 音の長さが短い

- アクセントが弱い

- 瞬間的に使われすぐに通り過ぎる

この「存在感の薄い音」は文字通り聴覚的に聴き流せてしまうため、コードの構成音に含まれていなくても許容できてしまう性質を持っています。

「キーの音」であることを前提として存在感の薄い音を許容できる

また、この「存在感の薄い音」を考えるうえでは

それらが「キーの音」であるか/そうでないか

という点が、その音を許容できるか/できないか、につながります。

上記で例として挙げている

ミミソミファ

というメロディにおける「ファ」の音は、この曲のキー(Cメジャー)の音である

「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」

に含まれています。

ここで、例えば上記の「ファ」(=存在感の薄い音)が「ファ#」や「ソ#」などのキー以外の音になり、

- ミミソミファ#

- ミミソミソ#

のようなメロディが歌われていたら、多くのリスナーはこれらの音を「キーから外れた異質な音」として捉え、このメロディを許容しにくくなります。

この点については、曲調によって例外もあります。

ダイアトニックコード以外を使っている場合

上記で述べた通り、「コード構成音に含まれていない、キー以外の音」はリスナーに許容されづらいものですが、

「キー以外の音がコード構成音に含まれている状態」

を作ることで、その特徴的なメロディをリスナーに許容してもらいつつ、より印象深いものとして演出することができます。

これはつまり「キー以外のコードを使うこと」を意味しており、メロディとコードの関係としてさらに想定することができるのが、この

「コード構成音に含まれる、キー以外の音」

です。

キー以外の音がコード構成音に含まれている状態

以下は、前述した「ミミソミファ」というメロディをキー以外の「ソ#」でアレンジし、かつ上記で述べた「ダイアトニックコード以外のコード」である「E7」を伴奏とした例です。

| C | E7 |

| ミミソ | ミソ# |

ここで挙げている「E7」というコードは「セカンダリードミナントコード」という手法によって活用できるコードです。

▼関連ページ  セカンダリードミナントコード 成り立ちとその表記などをわかりやすく解説します

セカンダリードミナントコード 成り立ちとその表記などをわかりやすく解説します

コードの用法に関する詳しい解説はここでは割愛しますが、この「E7」の構成音は

E7=ミ・ソ#・シ・レ

であるため、上記で示した

- E7=ミ・ソ#・シ・レ

- メロディ=ミソ#

というコードとメロディは、

メロディの音すべてがコードの構成音に含まれている状態

となり、このような場合メロディにある「キー以外の音=ソ#」を問題なく許容することができます。

コード構成音に含まれていればキー以外の音も許容できる

ここで例として挙げたとおり、キー以外の音でもそれがコード構成音に含まれていれば両者は当然のごとく調和し、そこから聴覚的にもそれをすんなりと受け入れることができます。

これを実現するためには、すでに述べたように

キー以外のコード=ダイアトニックコード以外のコード(ノンダイアトニックコード)

を活用する必要があります。

▼関連ページ  ノンダイアトニックコード 意味とその種類の解説 活用のルールやコード進行例等

ノンダイアトニックコード 意味とその種類の解説 活用のルールやコード進行例等

このような発想を、「メロディ先行」「コード先行」としてより実用的な作曲や演奏に落とし込むと、

メロディにキー以外の音を使う→それに合ったノンダイアトニックコードを活用する

ノンダイアトニックコードを活用する→そこに含まれる「キー以外の音」をメロディの一部として検討する

という二つのやり方が検討できるようになります。

- 「キー以外の音」がコードの構成音に含まれていればそれを許容できる

- この場合、コードには「ノンダイアトニックコード」を使う必要がある

メロディ作りに強くなる本

メロディ作りのコツについて、「メロディ作りに強くなる本」というコンテンツとしてまとめています。  「メロディ作りに強くなる本」のご紹介

「メロディ作りに強くなる本」のご紹介

まとめ

ここまで、メロディとコードの関係について考えてきました。

以下はその簡単なまとめです。

- コードの構成音に含まれる音を使ってメロディを組み立てるとそれぞれは調和する

- メロディの中で存在感の薄い音は、コードの構成音に含まれていなくても許容できる

- コードの構成音に含まれていない音のほとんどは、「キーの音」である場合のみ許容できる

- 「キー以外の音」がコードの構成音に含まれていればそれを許容できる(この場合、コードには「ノンダイアトニックコード」を使う必要がある)

メロディにコードを組み合わせるとき、またコードからメロディを連想するときはこれらを踏まえて作業を進めてみて下さい。

また、以下のページではそれぞれのコツについても解説しています。

メロディにコードをつける方法|思いついたメロディにコードをつけるための手順と選び方のコツ

メロディにコードをつける方法|思いついたメロディにコードをつけるための手順と選び方のコツ  コード(コード進行)からメロディを作る|コードの伴奏の上で自由にメロディを歌うことの概要とそのコツについて

コード(コード進行)からメロディを作る|コードの伴奏の上で自由にメロディを歌うことの概要とそのコツについて

音楽理論について詳しく知る

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

音楽理論を知りたい人のための「学習の見取り図」※独学に活用できる「音楽理論の何をどの順番で学べばいいか」のまとめ

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

著者:

著者: