こちらでは、楽器の経験がない方がピアノやキーボードを使って作曲をするための方法を解説していきます。

ご説明するやり方は、多くのシンガーソングライターが楽器を使ってやっている作曲方法とほぼ同じです。

みなさんもこのやり方を導入して、本格的な作曲への一歩を踏み出して下さい。

はじめに

現在ではPCやスマホを活用した「楽器を使わない作曲」も世の中に広く浸透しつつあります。

これにはPCやスマホの音楽制作アプリが使われており、音楽の経験が必要なく全くの初心者でもすぐに試すことができるという魅力があります。

その一方で、ポップスやロックにおいてみなさんがイメージできる「作曲」とは、やはり楽器を使った作業であるはずです。

「楽器が弾けないからしょうがなくPCやスマホを使っている」という方も多いのではないでしょうか?

そこで、ここから先はそんなみなさんのために「楽器未経験者でも無理なく取り組める『楽器を使った作曲』」についてご紹介していきます。

作曲に使われる楽器

「ギター」は音が出せない

ポップスやロックの作曲に使われる楽器として、多くの人が「ギター」または「ピアノ・キーボード(鍵盤楽器)」をイメージするはずです。

これらの楽器には、

「メロディ」と「ハーモニー」の両方を表現できる

という利点がありますが、このうちギターはそもそも音を出すのが難しく、そこから

「そもそも音が出せない」→「それを作曲に活用するなんてもっと難しい」

という状態が生み出されます。

ここが「楽器を使った作曲」の壁になっている部分ともいえます。

ピアノ・キーボードは必ず音が出せる

そこで、こちらでは作曲のための楽器としてもうひとつのメジャーな存在である「ピアノ・キーボード(鍵盤楽器)」を使っていきます。

まず、ピアノ・キーボードは鍵盤を押さえれば音が確実に鳴ります。音を出すことすら大変だったギターに比べると、これは大きなメリットです。

そして、ものによっては新品でも数千円で手に入れることができるため、初期投資が少なくて済むというところも初心者の人にとって利点といえるのではないでしょうか。

キーボードならイヤホン・ヘッドホンを使えば部屋でも音が出せますし、その気になればスマホアプリでも代用できます(スマホのピアノアプリは使いにくいですが…笑)。

というわけで、楽器未経験者の「楽器を使った作曲」にはピアノ・キーボードなどの鍵盤楽器を使用していくこととします。

楽器未経験者向け「楽器を使った作曲」の内容

弾き語り作曲法の活用

ポップス・ロックの作曲方法として私が推奨しているのが「コードを弾き、歌いながら作曲をする」という、「弾き語り作曲法」とも呼べるやり方です。

▼ 関連ページ

作曲初心者向け 作曲超入門 具体的な作曲方法とやり方のコツ

作曲初心者向け 作曲超入門 具体的な作曲方法とやり方のコツ

上記ページでご紹介している通り、このやり方ではメロディを歌い、楽器を演奏しながらハーモニーとリズムを表現していきます。

その楽器の部分に、既にお伝えした「ピアノ・キーボード」を使っていきます。

ここで「初心者がピアノ・キーボードを弾きながら歌うなんてできるのだろうか?」という疑問が浮かびますが、そのピアノ・キーボードの演奏をできる限り簡略化させるところがこの手法のポイントです。

具体的には、ピアノ・キーボードを使った「コードの演奏」を誰にでもできるものにしていきます。

使うコードは六つだけ

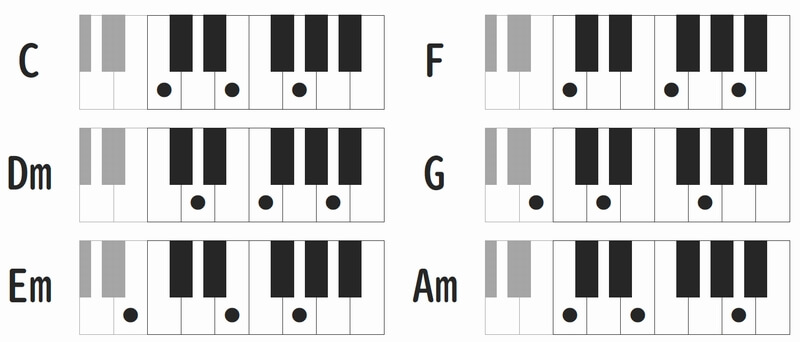

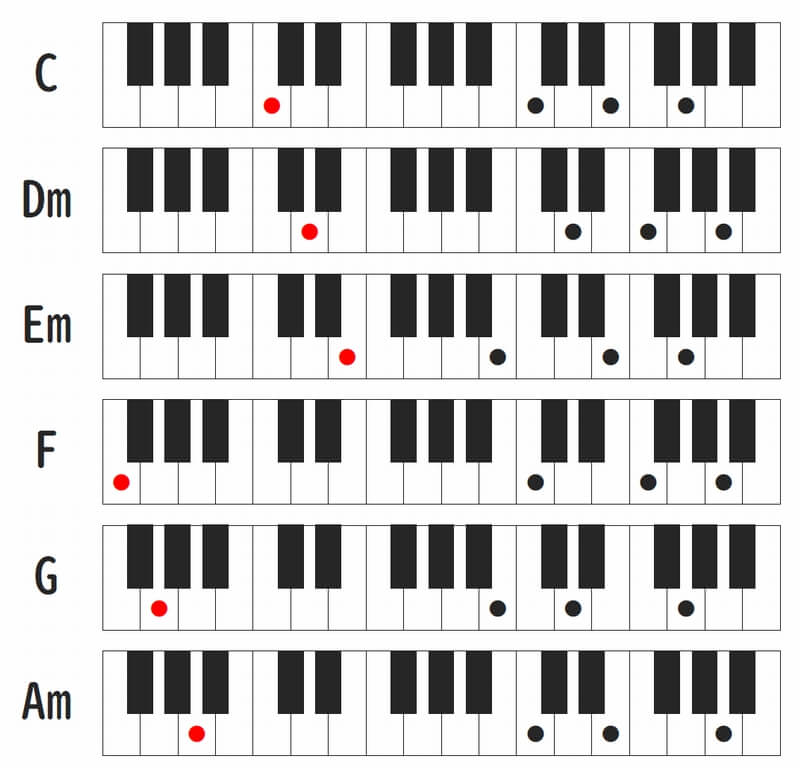

下記は、ここで使用するコードの図です。

上記図を見てわかるとおり、ここでは「C」「Dm」「Em」「F」「G」「Am」の六つのコードだけを使用していきます。

すべてのコードで鍵盤は「白鍵」のみが使われており、図の通り、黒丸(●)の鍵盤を指で同時に押さえて和音を表現します。

白鍵は黒鍵に比べて大きく、かつ均等に整列しているので押さえやすいはずです。

また、各コードで押さえるべき三つの指の位置は近く、それぞれの並び方にもある程度の規則性があります。

※上記図の様に、例えば「C」と「Dm」、「G」と「Am」などは同じ指の形のままそれを平行移動させるだけでそれぞれのコードが表現できます。

このやり方であれば、全くピアノ・キーボードを触ったことがない人でも鍵盤を押さえてコードを演奏することができるはずです。

この時、「どの指を使って鍵盤を押さえればいいか」というような細かいことは気にせずに、とにかく押さえやすい指を使ってしまって大丈夫です。

まずこの六つのコードが演奏できるようになることを目指してください。

といってもわずか六つだけ、かつ上記で述べた通りそれぞれは押さえやすく把握しやすい形なので、30分程度鍵盤に向き合えばすぐに演奏できるようになるはずです。

コードをさらにしっかり響かせる

そのうえで、このままでは少しコードの響きに深みがないので、さらにもっと楽器らしい響きにするために低音を加えることもできます。

そのコード図が下記です。

この図にある通り、先ほどご紹介した六つのコードをもとにして、さらに低音部に音(図の中の赤丸マーク)が加わっています。

前述の六つのコードを右手で、そして今回加わった低音の一音を左手で演奏する、ということを前提としています。

この「低音の一音」は、音楽用語で「ルート音(ベース音)」とも呼ばれるもので、コードの性格を決定付けるものです。

具体的には「C・D・E・F・G・A=ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ」のルールに沿って、「C=ド」「Dm=レ」…というように低音を加えています。

両手演奏になることで少し難易度が上がりますが、左手部分は人差し指一本で演奏すれば大丈夫ですので、そこまで難しくもないはずです。

この両手バージョンによりはっきりとした響きが生まれ、実際に弾いてみることでより作曲に適したサウンドだと感じることができるはずです。

30分~1時間程度演奏して、この両手バージョンのコードフォームにも慣れて下さい。

ここまでを「弾き語り作曲」に流用する

ここまで来れば、あとは既にご紹介した「コードを弾き、歌いながら作曲をする」というやり方に沿って作曲をやっていくだけです。

今回のアイディアをもとに、改めて手順をまとめると下記のようになります。

- コードで「C」を弾く

- 「C」の伴奏を背景としてメロディを自由に歌う

- コードを「C」以外のものに展開させる

- メロディをさらに伸ばす

- コードもさらに展開させて、メロディとコードをそれぞれつなげていく

手順や方法の説明は前述のページに譲りますが、ポイントとなるのはコードに上記六つを活用する、ということです。

作曲の取り掛かりとなるコードに「C」を活用し、その後のコード展開にもその他「Dm」「Em」「F」「G」「Am」を活用します。

それぞれのコードは相性が良く、自然なコード展開が作れるようになっています。

この方法をもとに本格的な作曲へステップアップする

ここでご紹介しているやり方は多くのポップス・ロック系アーティストのみなさんがやっているものと同じです。

単純に楽器の演奏が簡略化されているだけで、まさに「楽器を使った作曲」を体感することができるといえます。

慣れないうちはメロディが自由に思い浮かばなかったり、どんな流れでコードを繋げればいいかわからなかったりするはずです。

それでも、PCやスマホアプリを使う作業とは違って、実際にピアノ・キーボードなどの鍵盤楽器を操りながら、「作曲家らしい姿」で作曲に取り組める嬉しさを感じていただけるはずです。

また、このやり方を通して楽器を使った作曲の楽しさを体感してもらえるとありがたいです。

このアイディアをベースとして、ここからさらにコードを増やしたり、メロディや曲構成の組み立て方を覚えることでより本格的な作曲にもステップアップさせていくことができます。

メロディやコードを作るためのより詳しい解説については下記ページをご確認ください。

作曲初心者向け|作曲超入門(2)メロディを作るためのコツ

作曲初心者向け|作曲超入門(2)メロディを作るためのコツ

補足

以下のページでは、作曲初心者のために「作曲が学べる本」をお勧めしています。

是非そちらも参考にしてみて下さい。

作曲本のおすすめ7選|初心者がこれから作曲を始める・作曲の幅を広げるために活用できる本をご紹介します

作曲本のおすすめ7選|初心者がこれから作曲を始める・作曲の幅を広げるために活用できる本をご紹介します

まとめ

ここまで、楽器未経験者が無理なく取り組める「楽器を使った作曲」を解説してきました。

鍵盤楽器のコード演奏はみなさんが思っている以上に簡単です。

多くの人は「楽器は難しい」と演奏をあきらめてしまいがちですが、ここでのアイディアをもとにすることで思いのほかやれてしまうはずです。

「楽器を使った作曲」を習得するためにも、是非積極的に取り組んでみてください。

補足

上記で述べた内容に関連して、どのようにして作曲に取り組み、上達させていくべきか、という点について以下のページで解説しています。

作曲を独学で進めるときの勉強方法 「上達に欠かせない5つの柱」とは? これをやれば作曲は上手くなる!

作曲を独学で進めるときの勉強方法 「上達に欠かせない5つの柱」とは? これをやれば作曲は上手くなる!

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介

著者:

著者: