ポップスやロックなどの音楽を作曲したり演奏したりする上で欠かせないのが「コード=和音」の概念です。

こちらのページでは、「コード(和音)」とは何か、それらはどのように成り立っているのか、という点について解説していきます。

なお「コード進行」については以下のページをご確認ください。

【コード進行とは?(コード進行の作り方)】どのような手順に沿ってコード進行は作られるのか?を考える

【コード進行とは?(コード進行の作り方)】どのような手順に沿ってコード進行は作られるのか?を考える

コードの概要

「コード(Chord)=和音」とは「音の重なり」のことで、複数の音が同時に鳴っている状態のことを指します。

音は重なることで独特な響きを生みますが、コードは

音の重ね方や響きを簡潔に整理し、簡単に再現できるようにしたもの

とも言い換えることができます。

12音の中から選ばれた「心地良く響く複数の音」

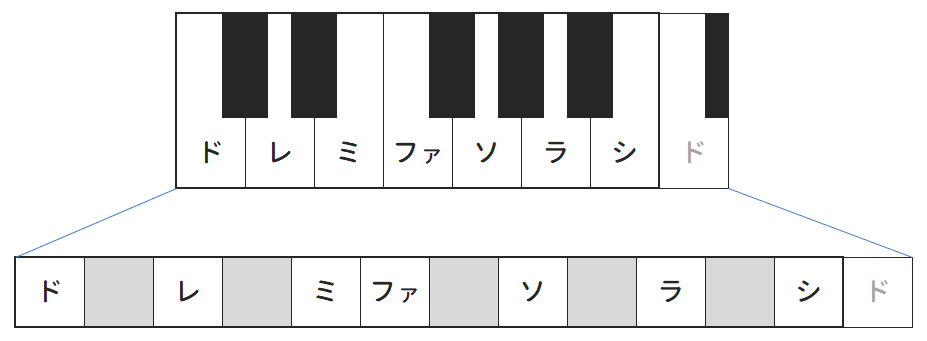

そもそも音楽で扱われる音は全部で12個あり、これはピアノの鍵盤をイメージするとよくわかります。

この図を見ると、低い「ド」から高い「ド」に至るまで、白鍵が7つ、黒鍵5つあることが確認できます(7個+5個=12個)。

この中から複数の音を同時に鳴らそうとするとき、選ぶ音によっては響きが濁ってしまい心地良いと感じられないことがあります。

そのため

「心地良く響く複数の音の状態(配置、選び方)」

が既にいくつも整理されており、一般的にそれらが総称として「コード」と呼ばれています。

よく目にする「C(シー)」や「Am(エーマイナー)」などがそれにあたり、上記で述べた「複数の音の状態」を端的に表現するために、コードにはそのような「コードネーム」が付けられています。

コードネームのアルファベットは「ド・レ・ミ~」の英語表記

音の名前として広く知られている

「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」

という呼び名はイタリア語をもとにして表記されたものですが、コードネームではこれを英語にした

「C・D・E・F・G・A・B」

という表記が活用されます。

前述した「C」や「Am」というようなコードネームはそれを元としており、ここでの大文字アルファベット部分がそのコードの土台となる音(ルート音)の音名を表しています。

コードとその成り立ちを理解しようとするとき、コードネームの大文字アルファベット部分を「ド・レ・ミ~」に変換して理解することがポイントとなります。

コードは通常三つ以上の音から成り立つ

既に述べた通り、コードは「12音の中からいくつかの音を選んで同時に鳴らしたもの」だといえますが、そのうえで通常「コード」という言葉を使う時は、

「三つ以上の音が同時に選ばれている状態」

を指すことが多いです。

それを前提としつつ、実際の演奏ではその中からあえてふたつの音のみを選んで鳴らしたり(「パワーコード、5度コード」の活用)、一部の音が省略されることなどもあります。

ここでは、三つの音から成り立つコード(三和音)を前提として解説を進めます。

コードの成り立ち

コードを理解するうえで最もポイントとなるのは

「どのような音がどのように選ばれているか」

という点です。

以下に、代表的な二種類のコードの成り立ちを示します。

1. メジャーコード

数あるコードの中でも中心的な存在といえるのが「メジャーコード」です。

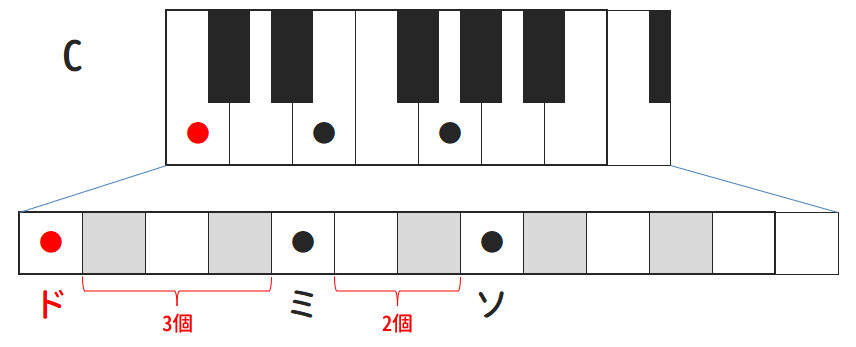

メジャーコード例1:「C」

以下は、メジャーコードの中でも特に代表的な「C」のコードを例として、それを構成する三つの音を図として表したものです。

既に述べたとおり、通常コードを構成する音(構成音)のうち土台となる音は「ルート音(根音)」などと呼ばれ、その音名がコードネームの大文字アルファベット部分としてそのまま表記されます。

このコードは「ド」の音がルートであるため、コードネームに「C」というアルファベットが使われています。

もうひとつの音として選ばれているのが「ミ」の音で、上記図を見るとわかるとおり、これはルート「ド」から3個の音を隔てた先にある音です。

そして、さらにもうひとつの音として選ばれているのが「ソ」の音で、こちらは上記「ミ」から2個の音を隔てた先にあります。

これがコード「C」を構成する三つの音「ド・ミ・ソ」で、「メジャーコード」は、

(ルート音を基準として)このような音程の関係にある三つの音が選ばれた状態

を意味するコードだと定義できます。

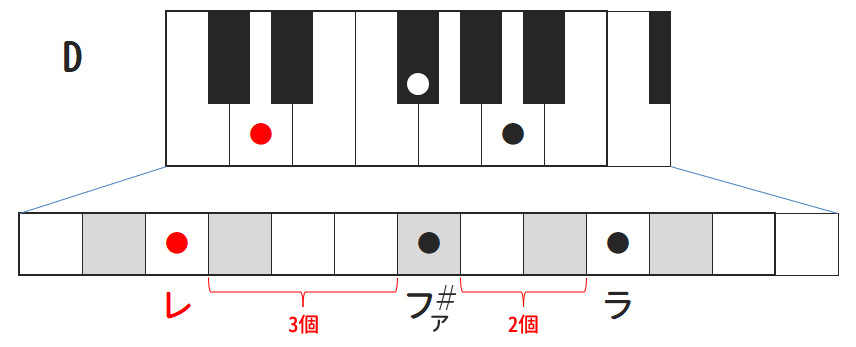

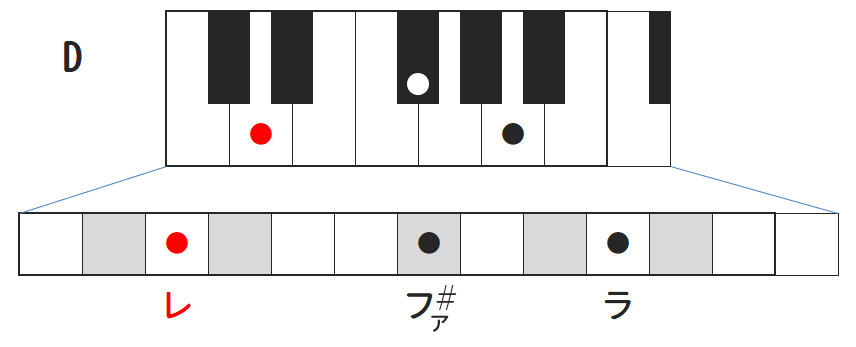

メジャーコード例2:「D」

もうひとつの例として、以下は同じくメジャーコードのひとつである「D(ディー)」を構成する三つの音を図として表したものです。

ここでもルートとなっているのはコードネームにある「D=レ」の音です。

前述した「C」の例と同じように、

- ルート音「レ」

- 「レ」から3個の音を隔てた「ファ#」

- 「ファ#」から2個の音を隔てた「ラ」

という三つの音によって成り立っていることがわかり、コード「D」の構成音は

「レ・ファ#・ラ」

となります。

メジャーコードの音程

上記ふたつの例のように、ルートとなる音を起点として、そこから

「間に3個の音を隔ててもうひとつの音→そこからさらに間に2個の音を隔ててもうひとつの音」

という順序で三つの音を選んでいけばメジャーコードの響きが完成します。

選んだ音をどのように重ねるかは自由で、このような概念は「ボイシング」などと呼ばれます。

▼関連ページ  音楽における「ボイシング」の意味 オープンボイシング・クローズドボイシングの例など

音楽における「ボイシング」の意味 オープンボイシング・クローズドボイシングの例など

また既に述べた通り、メジャーコードのコードネームとなるアルファベット1文字はルートの音名そのものです。

音は全部で12種類あるため、それらをルートとした12種類のメジャーコードが存在することになります。

2. マイナーコード

メジャーコードに次ぐ存在として扱われるのが「マイナーコード」です。

マイナーコードは「Dm」のように表記され、アルファベットに小文字の「m」を併記し、それを「マイナー」と読みます。

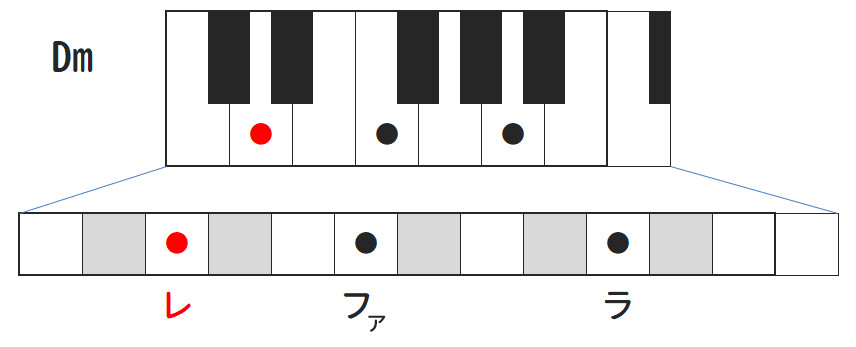

マイナーコード例:「Dm」

以下は、「Dm(ディーマイナー)」を構成する三つの音を図として表したものです。

構成音をわかりやすく把握するため、改めて前述したメジャーコード「D」の図を以下に並べます。

これら双方の図を比較すると、三つの音のうち「ファ」と「ファ#」の音のみに違いがあることがわかります。

具体的には、コード「Dm」の構成音にある「ファ」の音のみが、コード「D」の「ファ#」から半音下がった状態になっています。

マイナーコードの定義

上記を踏まえると、マイナーコードは

「メジャーコードの構成音のうちひとつの音を半音下げた状態」

として定義することができます。

この「ひとつの音」は、正確には「3度の音」などと呼ばれます(後述)。

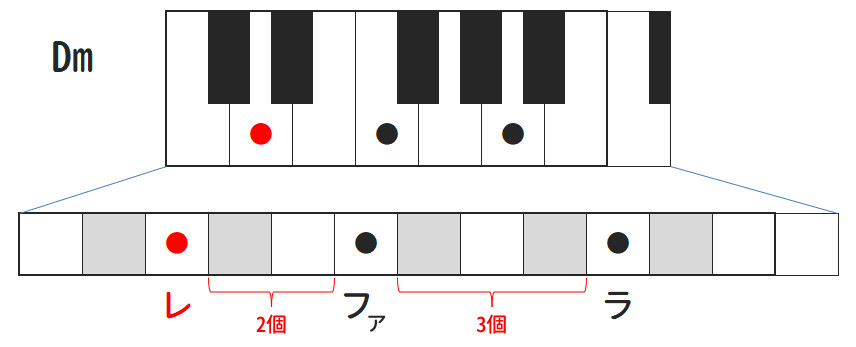

「Dm」は

- ルート音「レ」

- 「レ」から2個の音を隔てた「ファ」

- 「ファ」から3個の音を隔てた「ラ」

という音程の関係にある「レ・ファ・ラ」という三つの音から成り立ちます(以下図)。

前述のメジャーコードがルートを起点として「間に3個→間に2個」という順番で音を挟んで重ねられていたのに対し、マイナーコードではこれが「間に2個→間に3個」という形に変わっています。

コード構成音と度数

ここまでにご説明した「メジャーコード」「マイナーコード」が三つの構成音からなる「三和音」のコードを代表する二種類で、これらは「コード」という概念を象徴するものです。

上記で挙げた「D」を例にとると、本来その構成音である「レ・ファ#・ラ」という三音のそれぞれは、

- レ=完全1度(ルート)

- ファ#=長3度

- ラ=完全5度

などと呼ばれます。

また、これと同じルート「レ」を持つマイナーコード「Dm」の構成音は、ここから3度(ファ)のみが半音下がり、

- レ=完全1度(ルート)

- ファ=短3度

- ラ=完全5度

となります。

この「1度」「3度」「5度」という表記は音程の関係を表したもので、以下のページではその「度」という概念について詳しく解説しています。  音楽における「度数(ディグリー)」の詳細について(音程や「何番目か」を表す「度」という概念)

音楽における「度数(ディグリー)」の詳細について(音程や「何番目か」を表す「度」という概念)

コードの種類

実際のところコードには、上記でご紹介した「メジャーコード」「マイナーコード」以外にも多くのものが存在しています。

以下のページでは、それらについてご紹介しています。  コード(和音)の種類 コードネームの表記とそれぞれから受ける印象等の解説

コード(和音)の種類 コードネームの表記とそれぞれから受ける印象等の解説

まとめ

「コード」とその成り立ちについて、まとめると以下のようになります。

- コードは音の重ね方や響きを簡潔に整理し、簡単に再現できるようにしたもの

- 通常「コード」という言葉を使う時は「三つ以上の音が同時に選ばれている状態」を指す

- コード構成音の中で最も低い音は「根音=ルート」と呼ばれる

- 代表的な二種類のコードは「メジャーコード」と「マイナーコード」

- 「メジャーコード」=ルート音から3個の音を隔てて2番目の音、そこから2個の音を隔てて3番目の音、という順番で3音が選ばれたもの

- 「マイナーコード」=ルート音から2個の音を隔てて2番目の音、そこから3個の音を隔てて3番目の音、という順番で3音が選ばれたもの

音楽理論をしっかりと理解したり、コード同士の結びつきを考える際にはコード同士のルートのつながりや構成音の関係が瞬時に把握できると便利です。

実際にコードの音を鳴らしながら、是非これらの理解を深めてみて下さい。

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介

著者:

著者: