こちらのページでは、

音楽知識がない状態で「作曲を始めてみたい」と考えているひと

がどのようにそれを実行していくべきか、という点について考えてみます。

まず初めに結論からいえば、(厳しいようですが)やはり音楽の知識が完全にゼロの状態では、曲を作ることは難しいです。

よく「作曲は簡単・誰にでもできる」といわれたりしますが、個人的には、音楽の知識が全く無い状態でやる作曲は難しく、誰にでもできるものではないと考えています。

そのため、「無理なく作曲を始めて、続けられる」という点を重視して、

- 必要最低限の音楽知識を身につける

- 基礎的な作曲から始める

という手順を踏むことをおすすめしています。

ここで、

「知識を身につけず(知識ゼロのままの状態で)手軽に作曲をしたいんだけど…」

という声が聞こえてきそうですが、ただ適当にやるだけでは、やはり曲はめちゃくちゃなものになってしまうだけです。

また、パーツを組み合わせるだけのインスタント的な作曲も存在していますが、手軽であるがゆえに曲作りから得られる満足度もそれなりで、それらはいわゆる多くの人がイメージする「作曲」とはまた少し種類の違うものだといえるでしょう。

これは、つまり「納得できる曲を作るうえでは最低限の知識を身につけることは避けられない」ということを意味します。

詳しくはこれ以降で解説していきます。

目次

手順1. 必要最低限の音楽知識を身につける

まず、完全なる初心者が作曲を始めるにあたっては、本当に必要となる最低限の知識を身につけるところから始めることをおすすめしています。

これにはいくつかのやり方がありますが、現在ではインターネットを使えばそれらの情報は簡単に入手することができるため、サイトや動画などを活用すれば十分です。

また、もちろん初心者向けの作曲教則本などを使って学ぶことも想定できます。

どんな知識を身につけるべきか

ここで述べている「最低限の知識」とは、平たくいえば「音楽はこのようなルールのもとに成り立っている」という情報のようなものです。

「知識」というとものすごく難しいものに感じられてしまいますが、「音楽の簡単なルール」と考えればそれを知っておく必要性が理解できるはずです。

これらは具体的には、

- 「キー」の概念

- 「キー」をもとにしたメロディ/ハーモニーの成り立ち

の二点を指します。

「キー」という概念について

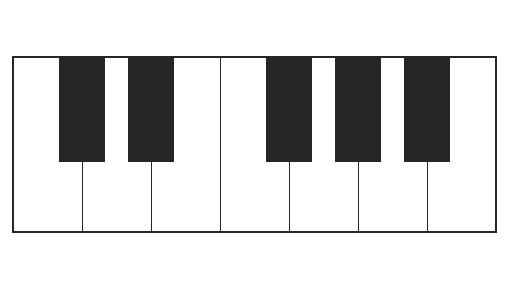

世の中に存在する音楽の多くにはメロディやハーモニーがあり、突き詰めるとそれらはピアノ(鍵盤)で表現することができます。

上記図を見るとわかるとおり、ピアノには「白鍵=7個」「黒鍵=5個」=計12種類の音しか存在しておらず、そこから

音楽は12種類の音のみによって成り立っているもの

だということが理解できます。

そのうえで、これらの12音は単なる音の羅列でしかないため、そこから「キー」という概念に沿って

- 中心音

- (中心音を含む)主に活用する7音

を選び、「まとまりのある雰囲気」を生み出しながら音楽は作られます。

知識の無い状態から作曲を始めるにあたり、まずこの「キー」の概念についてきちんと把握することが欠かせません。

▼関連ページ  キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉

キー(音楽)について キー=「中心音」と「まとまりのある音のグループ」を意味する言葉

「キー」をもとにしたメロディ/コードの成り立ちについて

キーの概念を解説した別ページでもご紹介している通り、メロディやハーモニーを組み立てる際には「キーの音」がその音使いの中心となります。

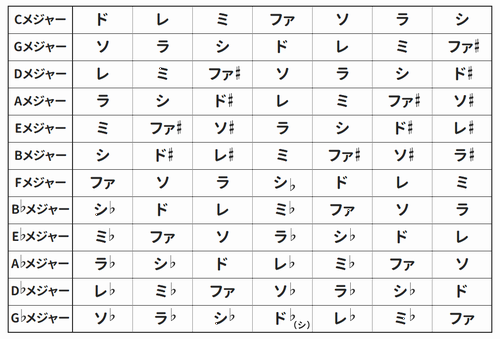

これが既に述べた「まとまりのある雰囲気を生み出す7音」に相当するもので、以下はそれを一覧にした表です(メジャーキー)。

音楽の知識に乏しい初心者の段階ではキーを「Cメジャー」に定めるとキーの音が

「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」

の7音になるため、馴染みのある音使いによって作曲を進めやすくなるはずです。

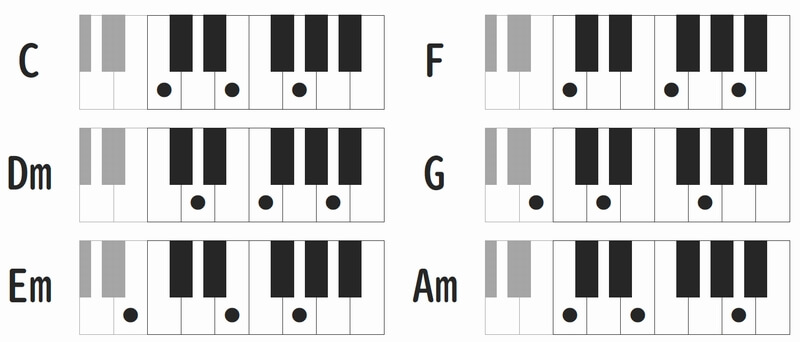

また、ハーモニーには上記「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」をそのままコードに流用した「Cメジャーダイアトニックコード」と呼ばれる7つのコード(以下)を活用します。

▼関連ページ  ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

ダイアトニックコードとスリーコード 概要や成り立ち、コードの役割などについて

この「ハーモニー」を、ポップス・ロックでは「コード進行」などと呼びますが、これらについては以下のページにて詳しく解説しています。

【コード進行とは?(コード進行の作り方)】どのような手順に沿ってコード進行は作られるのか?を考える

【コード進行とは?(コード進行の作り方)】どのような手順に沿ってコード進行は作られるのか?を考える

「最低限の知識」のまとめ

ここまでにご紹介した「最低限の知識」を以下の通り簡単にまとめます。

- 「キー」の概念

- メロディとハーモニーは「キーの音」を使って作る、ということ

- 作曲初心者の段階では「キー=Cメジャー」と定め、メロディに「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」、ハーモニー(コード進行)に「C,Dm,Em,F,G,Am,Bm-5」を活用する、ということ

作曲に取り掛かる前に備えておく知識としては、これで十分です。

手順2. 基礎的な作曲から始める

最低限の知識が身に付いたところで、それらを活用して基礎的な作曲に取り掛かります。

最もおすすめできるのは「ピアノ弾き語り」

ここで述べている「基礎的な作曲」を実施するうえで私が最もおすすめしているのが、

ピアノを弾きながら、メロディを歌って考える

という作曲のやり方です。

より具体的には、

- ピアノでコード(和音)を演奏する

- コードの響きを聴きながらメロディを歌って考える

- コードとメロディをそれぞれ発展させ一曲にまとめる

という手順で曲作りを行います。

ここでは便宜上「ピアノ」という名称を用いていますが、「電子キーボード」や「オルガン」など、鍵盤があって音が鳴る楽器全般を指します。

ピアノ弾き語りが一番手軽で簡単、かつ本格的

作曲にピアノを使うやり方を私がおすすめする理由は、以下のような点においてそれが最も手軽で簡単だからです。

- 鍵盤を押すだけで確実に音が鳴る

- どこでも入手出来てすぐに準備できる

- 安価で入手できる

- 瞬時にいろいろな音を鳴らすことができる

- 本格的な作曲につながる基礎が身につく

これだけの利点は、ピアノでやる作曲ならではといえます。

パソコンよりもピアノをおすすめする理由

ここで、知識に乏しい初心者がやる作曲として「パソコンを活用する方法」を思いつく方も多いはずです。

それでも私がピアノを使った作曲をおすすめするのは、パソコンを使うやり方では以下のような理由により上記で挙げた利点が損なわれてしまうからです。

- 機器(ソフト)の操作を覚える必要がある

- 準備に時間が掛かる

- データを入力しなければ音が鳴らない

このうち、1はパソコンを使った作曲における最初の壁となる部分で、ピアノは鍵盤を押さえれば音が鳴る一方で、パソコンは操作がより複雑です。

また、2は「いますぐやりたい」と思った瞬間に作曲できるか否かにつながる部分といえます。

3は決定的な理由といえるもので、メロディやコードをあれこれと検討していく作曲の初期段階において、直感的に音を鳴らすことができるピアノと、データを入力しなければ音が鳴らないパソコンでは作業の進めやすさに大きな差が生まれます。

ピアノ弾き語りによる作曲は思っている以上に簡単

音楽の知識が無い状態でも、ピアノを弾きながら歌ってメロディを考える作曲のやり方は思っている以上に簡単です。

既に「キー=Cメジャー」で作曲することをおすすめしていましたが、やるべきことは「Cメジャーダイアトニックコード」から、以下図にある「C」「Dm」「Em」「F」「G」「Am」の6個のコードをまず弾けるようにして、それを自由につなげて歌うだけです。

また、メロディに使われる「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の7音もピアノの白鍵部分そのものであるため、簡単に確認できるはずです。

より詳しい手順については以下のページにて解説しているため、こちらを確認しながら基礎的な作曲を進めてみて下さい。

【ピアノで作曲!楽器が弾けなくても大丈夫】作曲初心者がピアノやキーボードで作曲する方法

【ピアノで作曲!楽器が弾けなくても大丈夫】作曲初心者がピアノやキーボードで作曲する方法

音楽知識が無い状態から作曲するための準備

ここまでに述べた通り、音楽に関する知識が全く無い状態で作曲に取り組むことはやはり難しく、事前にある程度の知識を備えておく必要があります。

この点について、以前に下記の投稿をしています。

音楽経験が本当にゼロの状態からいきなり曲作りに取り組むのはさすがに大変で、やはり

音楽の演奏をそこそこ経験する

↓

自分でも作ってみるという流れを踏むのが理想的です。

裏を返すと、演奏経験がそれなりにある人は作曲する準備ができている=曲作りにおいて優位、ということがいえます🙂

— うちやま|作曲の先生 (@sakkyoku_info) September 24, 2020

音楽の演奏をそこそこ経験する

↓

自分でも作ってみる

という流れを踏むのが理想的です。

裏を返すと、演奏経験がそれなりにある人は作曲する準備ができている=曲作りにおいて優位、ということがいえます

ここで述べている「演奏」は、上記で「ピアノ弾き語りによる作曲」をご紹介していたことから「ピアノの演奏」が最も望ましいといえます。

楽器の演奏は「作曲の準備」になる

実際のところ、演奏を経験しておくことで既に述べた「キー」の概念や、それらを活用したメロディ・コードについての理解はより深まります。

また、ピアノを使った作曲にも無理なく取り組んでいくことができるため、実技の面からもそれが理想的な準備となります。

つまり、楽器を演奏する行為は「音楽の基礎を学ぶこと」と「作曲実技の訓練になること」のふたつを満たす、一石二鳥(あるいはそれ以上)的な効果を持った行為だといえます。

補足:初心者向けの作曲方法解説ページ

以下のページでは、上記で述べた内容を含め、初心者向けに作曲のやり方を解説しています。

作曲初心者向け 作曲超入門 具体的な作曲方法とやり方のコツ

作曲初心者向け 作曲超入門 具体的な作曲方法とやり方のコツ

まとめ

以下は、ここまでに述べた内容のまとめです。

- 音楽の知識が本当にゼロの状態では、納得のいく1曲を作ることは難しい。

- 最低限「キー」と「キーの音を使ったメロディとコードの成り立ち」を把握する。

- ピアノでコードを演奏し、その上で自由に歌ってメロディを考える作曲に取り組む。

- 作曲の準備として「ピアノの演奏」を経験しておくのがおすすめ。

この記事で述べている解説をもとに、是非楽しく作曲活動を始めてみて下さい。

補足

以下のページでは、「作曲の上達に欠かせない5つの柱」をご紹介しています。

作曲を独学で進めるときの勉強方法 「上達に欠かせない5つの柱」とは? これをやれば作曲は上手くなる!

作曲を独学で進めるときの勉強方法 「上達に欠かせない5つの柱」とは? これをやれば作曲は上手くなる!

ポップス・ロック作曲の上達につながる「曲分析ガイドブック」について知る

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

作曲がぐんぐん上達する「曲分析ガイドブック」のご紹介ページ

著者:

著者: